游戏媒体之殇

殇,不成人也。

——《说文解字》

游戏评论的商业化程度、游戏评分的可信度,从业者直接将自己作为活动广告位打包出售给游戏厂商……数十年来,游戏媒体一直在玩家与厂商的夹缝中艰难地维持着平衡,虽然信息的载体和报道的话题一直在紧随时代改变,但游戏媒体自身却一直受困于矛盾的螺旋之中止步不前。也许会有从业者曾天真地认为这一

|

失去人性18:堆满零食的桌子

页面顶端摆着一张在互联网上流行过一周的图片。图中的人物是Geoff Keighley,一位加拿大游戏媒体人,他目光呆滞地坐在一张花哨的《光晕4》(Halo 4)海报和一个摆满激浪(Mountain Dew)和多力多滋(Doritos)的桌子之间。这是一张可悲且庸俗的图片。但我认为这对于如今的游戏媒体而言是最重要的一张图片。我认为我们应当看到它,审视它。这很重要。

Geoff Keighley通常被描述为行业领军人物。一位游戏专家。他是全世界游戏媒体人中最为杰出的代表。如今他坐在这张图中,坐在一张摆满零食的桌子旁边。在我们的记忆之中,他将永远保持这个形象。一日如此,日日如此。正如他身为那无脑而可怖的Spike TV游戏奖(Spike TV Video Game Awards)的执行制作人,年复一年地监督那些在摄像机前摆满垃圾的桌子,以及一场又一场多力多滋的文化盛宴。

有多少游戏媒体人正坐在这张桌子旁边?

最近这段时间,游戏媒体奖(Games Media Awards,由英国传媒集团Intent Media主办)又开幕了,游戏媒体人纷纷与各自关系最好的游戏厂商公关组队前往现场。厂商公关和媒体人纷纷为自己最中意的伙伴投票,朋友们纷纷把各种奖项颁发给各种朋友,大家纷纷度过了一个美妙的夜晚。Eurogamer也得到了一个奖项,Kieron Gillen被提名为业界传奇(industry legend),如果游戏写手界真的有人配得上这项荣誉的话,那么他实至名归。但他本应得到的是来自比GMA更优秀的平台的褒奖。GMA压根就不应该存在。按理说,颁奖现场本应该坐满看彼此所属公司不顺眼的人们,厂商公关应该盯着那些游戏媒体人,心想:“这些家伙让我的工作充满了挑战性。”但现实中出席的这帮家伙为什么都是些勾肩搭背的好朋友?到底是哪儿出了问题?

只要你打算批评GMA——正如我过去所做的那样,你就会遭到“吃不到就说葡萄酸”的指责。我向来是通过澄清“我并非游戏媒体人,我只是定期为游戏撰文的写手,仅此而已”来为自己开脱。我也由衷为那些在过去曾获得GMA奖项候选人提名的人们感到高兴,因为我懂得他们是多么想被这个圈子所认可。被同行所接纳或熟悉的愿望本身并无错误,但扪心自问“谁才是自己的同行”“自己究竟需要归属于何方”是更为重要的。

当我今天坐在电脑前打算开始写这篇文章的时候,我看到一些游戏媒体人正在Twitter上发送自己赢得PS3的消息。GMA期间举办了一场比赛“在Twitter上宣传我们的游戏并得到一台PS3”,如此愚蠢、粗暴的活动,却有一些游戏媒体人参与其中。争先恐后地打开这一大包多力多滋,按照指示在Twitter上发布那些厂商规定的标签(hashtag,在微博上以“#”符号标记的内容)。今天现场公布了奖项得主。这就引起了一场争论,一些自称是游戏媒体人的家伙声称他们认为这些所谓的游戏媒体人的所作所为没有错。我猜那些奖项得主都已经捧走了他们的PS3,但这已经太迟了,一切都太迟了。让我来举个例子。

一位游戏媒体人,Lauren Wainwright,在Twitter上表示:“呃……Trion在GMA现场向媒体人赠送PS3。不知道为什么会有人说这样不好?”

Trion World打算通过赞助GMA为旗下游戏Defiance做宣传,这就是一切的导火索,但被它点燃的炸药已经在整个行业中放置了数十年 在这条消息之前,她还曾发布过这样的内容:“劳拉的头像,相册里的两张《古墓丽影》图片以及一张微妙的《古墓丽影》背景。 #为此着迷 @tombraider”

当时我就觉得可疑。我怀疑这位媒体人所表现出的对《古墓丽影》的热爱。我质疑此人是否是《古墓丽影》公关团队的成员。我确定她不是,但我的怀疑挥之不去。毕竟她认为游戏媒体人为拿到一台PS3而为游戏做宣传无可厚非,对吧?

另一位媒体人,一位PS3奖品的得主,在Twitter上用这条消息挑衅RPS(Rock, Paper, Shotgun)写手John Walker:“这只是标签,不是广告。从道德制高点上滚下来。”我见过这个人,他是Dave Cook。据我所知,他是一个好小伙儿。令我难以置信的是Dave居然不明白在这个社交媒体如此疯狂的年代,一个标签所起到的宣传作用完全不逊色于任何广告。他要么是只顾为自己辩护,要么就是完全不懂作为游戏媒体人究竟意味着什么。

我需要忏悔。我一直在偷偷跟踪游戏媒体人,且乐此不疲。我在心中列出了一个关于游戏媒体人的黑名单,上面记载着这行里最糟糕的一撮人。记载着那些几乎出席每一场发布会的家伙,记载着那些总是在Twitter上发布自己拿到的免费赠品的家伙。我为这些人深深着迷。我不会在这里提到他们的名字,因为这种做法大错特错,但我确定你们当中的一些人知道这些家伙是谁。我之所以为这些生物深深着迷,是因为他们堪称最为奇特的存在的鲜活样本——他们假装成他们自己所不能理解的东西。如果他们连理解都做不到,又如何可能热爱这些?如果他们并不热爱这些,他们又为何要假装如此?

这个俱乐部,这个由填充了相当一部分游戏媒体的家伙们组成的怪胎俱乐部,有必要分崩离析。但他们之间却有着坚实的羁绊——被讨好同样一群受众的压力紧密结合在一起。游戏发行商和游戏媒体人士都尽力想讨玩家欢心,如果他们同心协力,就很容易做到这点。发行商清楚地意识到一款AAA级新作在某个网站上得到惨不忍睹的评分会导致玩家发狂,他们拥有一整套知识来避免让自己的大船触礁。倘若每款产品都能得到体面的评分,无人质疑游戏的内容品质,大家就都能轻松度日。网站能得到独家报道。广告收入也会滚滚而来。所有信息都得到了妥善的管制。整个场面就如同从投资者的高山上涌出的涓涓(激浪饮料)细流,流过那些令人厌烦的媒体人的双手,流入读者们的口中。迟早有一天,你会对喝这种东西感到恶心,并且会想要品尝些更好的东西。

标准相当重要。尽管践行标准相当艰难,但这正是标准存在的意义。游戏媒体的问题就在于毫无标准可言。我们盼望看到Geoff Keighley坐在这可笑的桌子旁边,我们盼望看到GMA奖项颁布时台下的阵阵骚动,我们盼望着看到同行游戏媒体人寻觅不得媒体公正性(journalistic integrity)的意义。这就是为什么像John Walker这样才华横溢的写手得不到他们所应得的荣誉,却被人叫嚣“从道德制高点上滚下来”。这只是因为他们拥有高标准,并且指出了一个令人担忧的问题。

Geoff Keighley如今正坐在堆满零食的桌子旁边,桌子上摆满了美味的多力多滋和提神的激浪饮料。这个人,正如你在维基百科上看到的那样,“他与Mike Wallace是世间仅存的两位被著名领导理论大师Warren Bennis在哈佛商学院出版的《极客与怪杰》(Geeks and Geezers)一书所提及的媒体人”。 Geoff Keighley是一位非常重要的人物,他是他所处领域的领袖,他曾经说过:“我们是如此缺乏刨根问底的报道(investigative journalism)。我真希望我能够有更多时间去做更多刨根问题的事情。”然后,他就坐在那儿,面无表情,目光呆滞地,坐在一张堆满多力多滋和激浪的桌子旁边。

这是一张很重要的图片,毒德大学。

2012年10月24日,Robert Florence完成了他为Eurogamer撰写的第18篇每周专栏。他的专栏名为“失去人性”(Lost Humanity),这一概念源自他最喜欢的游戏《黑暗之魂》(Dark Souls)。在该系列第一篇自我介绍性质的专栏文章中,他曾如此写道:

“我为此而愁眉苦脸。因为这将是每周更新的评论专栏,而我们都知道评论专栏为何会存在——我的工作就是惹恼你,让你恨我。我在这一过程中会失去一些人性,就如同史上最了不起的游戏之一中那枚可怜的灵魂的遭遇。但我已经以专业写手的身份从业整整15年,每当我得到一份工作时,我就会尽力把它做好。作为工作成果,你可能会被我所说的内容惹恼。我可能会说些类似于‘凡是购买《使命召唤》游戏的人都是傻子和处男’之类的话,然后我的一半读者就会狂怒着在Twitter上转发这些,每发生三次转发,就会转化为一次点击,然后我就会因此而加薪五百英镑。可恨的Mail Online(即英国《每日邮报》网站)之所以能成为最大的报纸网站,就是因为那儿的每个写手都能随时表现得像个这样的混球。这也是我成为Eurogamer一员的原因……”

Robert Florence喜欢《黑暗之魂》,碰巧我也喜欢,所以就像他经常在专栏里所做的那样,“当我觉得没什么合适的图可配的时候,我就会放一张《黑暗之魂》在这儿” Robert Florence是个圈内的圈外人,早在为游戏媒体撰稿之前,他就曾担任苏格兰多部电视喜剧的剧作者、主持人及演员。在同属BBC旗下诸多同行中,他是最热爱游戏的一个,多年来曾策划并主持过多部以电视或网络为平台,以桌面游戏或电子游戏为主题的节目。十几年来,他一直是一位专业的写手——无论是在游戏领域之内还是之外。

专业的写手素养,来自圈外的身份加上不逊色于任何人的对游戏的热爱,让他成为了Eurogamer上最受欢迎的专栏作者之一—“失去人性”系列专栏就像是以文字讲述的脱口秀,但喜感并非来自口无遮拦,他并没有真的说出那些以惹恼读者为目的的浑话,当然这并不意味着他就不会惹怒什么人。Robert Florence始终是个圈外人,为游戏媒体效力并不意味着他融入了这一行,融入这一行意味着接受这行的规则——从书面上的到潜在的,从名正言顺的到暧昧不清的,从道德的到不道德的……但他不但没有接受,还转而抨击了这些。

第18篇“失去人性”成为了该系列专栏的最后一篇,在完成这篇文章之后的第二天,Robert Florence因文中部分内容引咎辞职。这篇文章的主题是批评游戏媒体丧失主动权,指责部分从业者向游戏厂商摇尾乞怜,他毫不留情地采用刻薄的言辞进行了尖锐的批评,正如他在自我介绍中所做的那样“我的工作就是惹恼你,让你恨我……每当我得到一份工作时,我就会尽力把它做好”——他做得很好,好到令部分从业者不惜撕破脸皮以诽谤罪名控诉Eurogamer。为息事宁人,Eurogamer辞退了这位签约不到半年的专栏作者,删除了文中点名批评的段落。没人曾猜到这个结局,也没人猜到这还不是真正的结局。

当Robert Florence在Twitter上宣布自己因该文章引咎辞职的消息之后,故事的高潮部分才刚刚开始——这一消息几乎在一瞬间传遍了半个地球,在4chan、reddit、NeoGAF等欧美影响力最大的核心玩家社区中引起了轰动。整个事件被概括为“一位游戏媒体人因揭露行业真相,抨击同行的不道德行为而遭到辞退”,既然媒体本身已无正义可言,那么就由媒体的受众来伸张正义:他们到处传播遭到删改之前的原文,人肉搜索文中点名批评的从业者,声援这位作者,谴责一切以读者和玩家身份看不惯的行为……

游戏媒体早已病入膏肓,只是所有从业者都选择沉默不语,令一层由沉默织成的遮羞布掩盖着整个行业不断恶化的病情,不实报道和由媒体替代厂商所进行的公关行为的受众——读者和玩家只是一直忍耐着自己的不满,一旦这层遮羞布由于从业者揭露真相而出现缺口,受众的不满就会大规模爆发。 |

|

五年前,欧美游戏媒体就曾经历过与今日相似的一幕:

2007年11月,以Eidos旗下《凯恩与林奇》(Kane & Lynch: Dead Men)所得到的评分为导火索,前GameSpot编辑部主任Jeff Gerstmann遭到解雇——观众得到的非官方解释是“Eidos为该产品的市场营销而向GameSpot投入了大量广告费,由于该厂商认为游戏得到的评分过低,便以此威胁GameSpot撤资。Jeff Gerstmann——敢于顶着压力对读者实话实说的媒体人,成为了厂商的出气筒,媒体的替罪羊。”互联网上属于玩家的角落因此而爆发了一场战争——GameSpot瞬间就被愤怒淹没了,一时间站内所有论坛的页面几乎都被刷满了愤怒的帖子,首页内容多次遭到修改,与此同时,媒体人不但在线上声援同行,甚至还在现实中组织了游行示威……人们站在不同的角度,以各自的方式缓缓推动着生锈的齿轮,虽然谁也不知道自己的行为是否真的改变了什么。

2007年底,Ziff Davis传媒集团(GameSpot母公司的竞争对手)员工在GameSpot总部大楼下游行示威以抗议其解雇Jeff Gerstmann

随着Jeff Gerstmann遭到解雇,GameSpot的编辑阵容遭到了史无前例的打击,任职时长近8年,留下近800篇作品的老牌游戏评论写手Frank Provo(曾用笔名mosaic)于2008年初宣布辞职,在临走时的留言中表示:“我认为CNET(GameSpot所属母公司)的管理层正打算腐化本站的态度,为讨广告客户的欢心而不惜打出不实的高分。我不会对人们撒谎,我不会告诉人们一款烂游戏是好游戏,我不会将玩家有权知晓的缺点轻描淡写……我对继续留在GameSpot工作的成员感到遗憾,因为他们为了养家糊口而别无选择。对于这些正直诚实的人们,CNET的暴君所创造的工作环境只会无穷无尽地碾碎他们的灵魂。”同在一月份辞职的还包括拥有5年资历的老编辑Alex Navarro(AlexN)——他留下了733篇评论,玩坏了7个手柄,增重45磅……离去之后,他在接受joystiq同行采访时表示“如果形势没有沦落到今天这般地步,我是不会离开的,但事到如今我只感到这里已不再有我的容身之处……”

1UP.com编辑部主任Sam Kennedy于当时撰文指出:GameSpot所经历的一系列变故皆始自该站创始人Vince Broady于2006年中期的离职:他曾是GameSpot商业部门负责人,由于同样做过编辑(曾担任Multimedia World责任编辑),他一直尊重网站编辑部的工作。曾负责监督整个编辑部的Greg Kasavin也随其于2007年初离职。这两人曾是GameSpot编辑部原则的奠基者,他们在任职期间全力支持编辑部的工作,并严格要求全体成员严肃对待游戏评论:当时GameSpot甚至要求所有编辑亲自掏腰包购买自己所评论的游戏,因为这样才能让编辑认识到游戏的真正价值。

取代Greg Kasavin主管编辑部的人名为Josh Larson,入职CNET之前曾是一名游戏产业分析师,自称“自2002年起为顶尖游戏发行商及开发商提供咨询及高效的公关和市场营销战略”,换句话说就是游戏和媒体行业的双重门外汉——他在编辑部之前负责的上一个项目名为GameTrax,核心功能是记录玩家在GameSpot站内的页面活动,并将这些“有参考价值的”数据出售给发行商和零售商,但这项功能很快就成为了厂商购买页面位置的额外赠品——通过GameTrax,厂商能够直观地看到自己购买的位置收获了多少额外的点击,仅此而已。当时GameSpot编辑部的工作与这项收费服务基本无关,厂商的钱还无法为游戏买到额外的高分或是过誉的评价,可以证实这一点的产品是当时还在Vivendi旗下的Sierra Entertainment所发行的50 Cent: Bulletproof——虽然发行商为这款游戏在GameSpot上花大价钱埋下了大片醒目的位置,但烂游戏就是烂游戏,编辑部毫不留情地为此打出了4.8/10的低分,当时为该评论主笔的正是Jeff Gerstmann。

作为一个成熟的游戏门户,GameSpot的每个栏目都时刻处于待价而沽的状态 在Josh Larson上台主管编辑部的同时,曾在创办Stuff杂志的Steven Colvin成为了CNET娱乐及时尚生活集团的主管——虽然名义上是媒体出身,但Stuff杂志曾在游戏圈臭名昭著,Sam Kennedy指出这本杂志会在媒体根本就拿不到试玩游戏的情况下,仅仅基于游戏的截图和说明书来编造评论,曾有大量无良写手借此机会骗取稿费——一本完全没有下限的杂志和一项完全服务于厂商的服务,这两个项目的负责人成为了GameSpot网站及编辑部的负责人,为2007年底的悲剧埋下了种子。

但Jeff Gerstmann并不是一位悲剧性英雄——他是一位励志性英雄。在遭到解雇后,他创办了GiantBomb.com,将维基百科与新闻、评论站点的方式结合,鼓励用户社群参与内容创作,创造了在游戏媒体界独树一帜的风格。Joystiq主编Chris Grant曾如此评论该站的独特之处:“GiantBomb显然并不打算主宰全世界,他们只有一只由少数精锐组成的编辑队伍,只专注于报道那些他们想报道的内容。”但就是这样一个特立独行的态度远远胜过野心的网站,却在2011年入选了《时代》(Time)杂志“五十个让互联网变得更了不起的网站”,被称赞为“所有内容都远比被大型传媒集团控制的游戏站点更为自由、更为有趣,同时也更有主见”,根据Quantcast的统计结果,GiantBomb的月活跃用户数量已经由2008年年底的45万升至2012年初的220万。

GiantBomb凭借取得的成绩得到了投资者的普遍关注,2012年3月,CBS Interactive出资收购了这家网站——颇具讽刺意味的是:作为CBS Corporation子公司的CBS Interactive正是主宰CNET及GameSpot的网络传媒集团,在遭到解雇4年后,Jeff Gerstmann又以雇员的身份回到了当初为GameSpot效力的办公大楼里。但此次回归的他已经扬眉吐气,不再受CNET管辖,双方收购交易的合约甚至包含一个令之前Jeff Gerstmann与CNET签署的非贬低条款(non-disparagement agreement)失效的条件,此时Jeff Gerstmann才得以正式公开他遭到解雇的幕后真相。2012年3月15日,在时任CBS Interactive副总裁,主管GameSpot、MetaCritic及GameFAQ等网站内容的John Davison所主持的GameSpot视频访谈“On the Spot”节目中,他以特约嘉宾的身份揭开了掩盖4年前悲剧的迷雾:

随着管理层的人员变动,一个新的市场营销团队被插入了GameSpot,这一团队不但对于游戏媒体一无所知,也不知道该如何与游戏厂商打交道,唯一擅长的就是与编辑部发生冲突。激化双方矛盾的第一根导火线是索尼(SCEA)发行的《瑞奇与叮当》系列新作Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction,当时名为Aaron Thomas的编辑为这款于2007年10月23日面世的游戏打出了7.5/10的分数——索尼对此表示强烈不满(该游戏在其他媒体得到的评分普遍接近满分,玩家也几乎一致给予了好评),甚至以收回广告费要挟。作为编辑部主任的Jeff Gerstmann第一次被管理层叫到办公室里训话,他强调营销团队是因为缺乏斗争经验,不知该如何处理这样的威胁才会被索尼吓到。一波未平一波又起,接下来就轮到了Jeff亲笔写的《凯恩与林奇》评论和亲手打出的6.0/10分,发行商Eidos又以收回广告费要挟——11月13日,在6分评论发布的当日,GameSpot首页几乎满屏都铺满了《凯恩与林奇》的广告,于是他再一次被高层叫去训话。在这一事件发生的两周之后,随着弥漫在编辑部与营销团队之间的气氛愈加剑拔弩张,Jeff Gerstmann第三次被高层点名——这次终于得到了被解雇的通知。任职近11年的精英编辑对于网站的价值不如上任不足1年的营销团队,这就是GameSpot在2007年底向游戏媒体行业输出的价值观。

当时GameSpot首页曾数次被黑,其中一次,有位愤怒的玩家修改投票栏留下了自己的意见:把Jeff请回来、CNET祈求用户的宽恕、GameSpot人气稳步下跌、Eidos帝国分崩离析——一语成谶,数年后,其中居然有三条成真了 关于上文中提到的编辑Aaron Thomas——他在2012年3月16日再次登陆GameSpot账号,发布了一篇名为“绕圈子”的博文,内容如下:

“索尼对于我和GameSpot给《瑞奇与叮当》的评分非常愤怒。

《凯恩与林奇》事件发生,Jeff因此被炒。

Jeff又回来了。

如今我在为SCEA工作(我在《瑞奇与叮当》的会议室中接受采访)。”

前GameSpot编辑Aaron Thomas,用马里奥做头像的索尼员工 在访谈的最后,GameSpot和GiantBomb的两位高层表示GiantBomb与GameSpot不会合并,也不会改变各自报道的风格——这是个理想的结局,但场面其实相当尴尬:尽管同属于一个传媒集团,尽管同为游戏媒体,但双方对立的价值观根本无法调和——被CNET调教多年的GameSpot已经完全成为了一个成熟的商业项目,每个栏目都明码标价,随时可以拿去向各大游戏厂商兜售,而GiantBomb则站在完全不同的角度诠释着另一种媒体的定义:时至今日,GiantBomb的主要内容仍是由用户参与创作,页面惊人信息量与少得可怜的广告形成鲜明对比。诚然,GiantBomb绝不最能赚钱的游戏媒体,也不是人气最旺的游戏媒体,其影响力也无法与长期积累海量资源的大型门户相比,但它拥有一批不可复制、难以动摇的忠实用户,一个在热情与建设能力方面完全不逊色于媒体业内人士的玩家社群——在此之前,任何一家游戏媒体都不曾给予被定义为“受众”的用户群体如此广阔的创作环境,也并不是所有人都能够在这一环境中跃跃欲试、大展身手,其他尝试开放到这一程度的网站皆遭遇到了用户因无所适从而拒绝参与或提供的内容缺乏观赏价值等问题(Metacritic上游戏类内容参与评分的用户数量其实相当可怜,有些用户会仅仅为了发泄对游戏的不满而怒喷,更多观众只是因为评分必须撰写评论就会放弃参与)。

GiantBomb的另一个成功之处在于它成为了游戏媒体之间相互倾轧斗争的风暴中最平静的中心,没人能把从业者同行相轻的准星对准这里——这里没有什么被厂商公关玩弄于股掌之间的失职编辑或是污染视听的洗地言论,就算产生了什么争议,也会由用户社群自行解决。GiantBomb的价值观就是用户的价值观——甚至不是统一的价值观,而是每一个人的价值观。编辑与用户在提供内容方面是平等的,用户撰写的内容同样会被推送到各个位置,并引起同样的关注——属于传统媒体的发言权摆在每个用户面前,只要肯用心就能传播自己的声音。

Jeff Gerstmann和《凯恩与林奇》,他并不是最出色的游戏评论者,但他是最诚实的游戏媒体人 2007年由GameSpot引发的阵痛孵化出了GiantBomb,GiantBomb并未改变整个世界、整个游戏产业或整个媒体行业,但它改变了自己,并时刻影响着自己安身立命的环境。 |

|

媒体与厂商

在GiantBomb诞生之前和之后,在平静的风暴中心之外,游戏媒体所遭遇的战争几乎从未改变过。每个从业者心中游戏媒体的理想形态都有所不同,对于自己在整个行业中的定位也各有区别,Robert Florence作为圈外人在专栏中指出的“游戏媒体毫无标准可言”正中靶心——谁才是游戏媒体应该服务的对象,从业者该如何定位自己与厂商的关系,这些问题根本就不存在标准答案,因为没有标准和模范,任何人都能问心无愧——即便VG247新闻编辑Dave Cook为了获得一台PS3“奖品”而在Twitter上表现得像是某个游戏厂商的脑残粉,他也无愧于心;即便Lauren Wainwright确实在效力于媒体MCV的同时还效忠于厂商Square Enix,她也能理直气壮地以起诉诽谤来威胁Eurogamer;即便Geoff Keighley在节目中挂着呆滞的表情坐在HALO 4的海报和零食之间,他仍是游戏媒体界的代表和领军人物,即便游戏媒体奖沦为厂商和媒体之间的联谊会,它仍是整个英伦地区乃至全欧洲赋予全球游戏媒体及媒体人的最高荣耀。

这些仅仅是集中在2012年10月内发生的事,而游戏媒体已经处于这样的环境中已经不止十年。长久以来,游戏媒体一直迷失于讨好厂商与服务玩家的夹缝之中,倘若以“受到尊重”为这一行业存在的合格标准(就如同社会各行各业的劳动者立足的基础那样),那么很不幸——迄今为止,几乎没有哪家游戏媒体敢说自己登上了这座冰山露出水面的那一角。

GamePro杂志在2001年那场遭遇堪称是游戏媒体十多年来在厂商眼中地位的缩影:当时这本杂志拍着良心为3DO的雷作Portal Runner打出了2.3/5的评分,并将评论节选内容提前发布在了旗下网站上,其结果是惹得3DO的创始人兼总裁Trip Hawkins直接向杂志主编John Rousseau发送了一封充满愤怒情绪的邮件(附:mobygames上的全文备份),咬牙切齿的声音至今仍在字里行间咯吱作响。

“这件事情的悲剧之处在于:你们所发布的在线评论节选是Portal Runner得到的第一个公开评论,其存在为核心玩家对这款游戏的看法奠定了基调,它原本应当展示开放的观点而非僵化的结论。尽管你们的评论者根本算不上游戏的权威或是 Portal Runner的专家,但他发出的声音会显得比其他声音更响亮,并且更受重视。这既不妥当,也不公正。

总而言之,你们的评论者彻底搞砸了这件事。而我们会为此重新评估与GamePro之间的关系。”

面对胆敢不服从自己的游戏媒体,Trip Hawkins如此表示…… Trip Hawkins表示他自己就是(或者说:他自己才是)Portal Runner这款游戏的专家(事实上,他担任了这款游戏的创意总监……),不但亲手在全部难度下打通了所有关卡,还透彻地了解关于这款游戏的一切。他强调Portal Runner所面向的玩家群体并不是在周六晚上没有妹子可约的愤怒青年,评论的撰写者以核心玩家的姿态对一款面向更广泛受众(比如儿童和女性)的游戏评头论足的行为是不专业的——归根到底“这意味着有错的并不是Portal Runner,而是他的评论者。”

但这封邮件的主题很快就从评论者与游戏的关系转变为游戏媒体与厂商的关系——Trip Hawkins绝不是第一个以“经济制裁”手段威胁媒体的厂商代表,但他很可能是第一个被媒体以打脸反击的高层人物:GamePro的回应是直接曝光了这封邮件——你要战,那便战;如果你打算讲道理,就站出来对所有人讲。

“如果你不同意我的意见,就相当于将自己置身于危险之中。游戏产业正处于萎靡不振的状态。正如你所知道的那样,大多数游戏发行商都正在遭受着惨痛的经济损失,并降低了大笔广告开支。有很多杂志和网络杂志(webzine)都因此消失。在我看来,你们这些游戏媒体的编辑部没必要一直保持着过度消极的腔调。

你们编辑部中的大多数成员都是些愤怒的小青年,普遍缺乏专业素养,所代表的无非是世界人口中可怜的一小撮无政府主义者。他们总是带着消极的态度到处找茬,而不是去追寻积极的一面和热衷于这些内容的人们。

他们的存在让我回想起了初中时期的舞会:一班败狗带着自己肤浅的自我站在场外,不停地抱怨乐队是多么糟糕而女孩是多么丑陋,并且指责那些敢于上台跳舞的人舞姿蹩脚。你们的那些评论者并不知道如何才能做出了不起的游戏,他们当中没人能够做出一款。他们只能通过那令人不悦的腔调宣称我们与他们相比是如何下等,并从中得到快感。

像你们这样的杂志敢于在这种特殊时期引颈自刎的行为着实让我感到惊讶。倘若你们热衷于为游戏做正面宣传,尝试为新游戏寻找新受众,原本能够得到比现在更多。如果你们不去咬你们的饲养者的手的话,原本可以享有更上等的待遇。不要假惺惺地跟我说读者才是你们的顾客——是我们广告商支撑着你们杂志的收入。如果你们打算一直保持消极态度的话,你就必须接受这样的事实:你们就像试图干掉宿主的寄生虫一样。上帝在百万年来可从未创造过或允许进化出拥有如此愚蠢的生存战略的生物,但这对于游戏杂志而言居然堪称常态。尽管有大量事实证明这会导致它们倒闭,而你们也活得足够久以认清这些事实,但你们并没有让你们的出版物变得合乎时宜。

我应该顺便提醒:3DO曾经是你们最大的广告客户之一。但我们要收回这笔投资——立即生效。倘若顾客看到一篇恶劣的评论和一篇正面的广告宣传,他们就会认为广告宣传在试图误导顾客,更糟糕的是他们会认为广告商是愚蠢的,并且会坚定对于媒体评论准确性的信心——因为媒体同样在告诉他们发行商是愚蠢的。我不打算继续纠结于那些,但这样的现实说明我们应当更理性地给予那些更专业、更公正的出版物更多资金支援。毕竟我们只有这些钱可花在这方面了。

综上所述,我认为你对我们有所亏欠,因为你们对我们进行了突然袭击,并且把我们游戏的评论扔给一条没良心的狼崽子。你们将那个评论者的发言奉为神作,却不事先征求最大广告客户的意见,也不考虑如此抨击最近才登上你们封面的这款游戏会让你们显得多么难堪。”

这一事件很快就从杂志社的经济危机变成了3DO的公关危机,并且在3DO迈向坟墓的路途中狠狠向前推了一把——虽然与此事件并无直接关系,3DO还是于2003年宣告破产,同时连累了自己收购的子公司,《魔法门》及《英雄无敌》系列的缔造者NWC。活化石级游戏杂志GamePro以绝对的寿命优势(1989-2011)在这场对峙中宣告胜出,但谁都知道:厂商与媒体的战争根本不存在胜利者。

“试图干掉宿主的寄生虫”,这就是前苹果电脑战略总监、前EA联合创始人,前3DO创始人,游戏行业先驱Trip Hawkin对同时期与厂商意志相悖的游戏媒体的看法。对于这样的角色而言,顺从自己意志的游戏媒体又能比寄生虫好到哪儿去呢?

在这一事件——以及诸多类似事件中,游戏媒体一直同时面对着两个问题:如何在厂商和玩家之间定位自己;厂商和玩家又会如何定位自己。作为传播信息的渠道,媒体同时被双方所依赖——但这种依赖的动机完全不同。读者也许会因期望得到满足而对媒体产生好感,但厂商是不可能以拟人化的姿态处理与媒体的关系的。

过去担任微软旗下Games For Windows Live项目公关经理的Michael Wolf曾如此表述厂商公关与游戏媒体的职能分工:“我的工作是将我们的新产品所能提供的服务告知媒体,并让媒体充分理解(原话中使用了‘Educate’一词,通常用作‘教育、教导’)。媒体相应的工作则是将他们对于我告诉他们的内容的观点传达给公众,通过网络、出版物、广播、播客或其他形式。”

游戏厂商心目中自己(左)、媒体(中)与玩家(右)的理想关系 但这只是由厂商一厢情愿地设计整个系统运作的理想模型——在现实中,即便双方尽职尽责完成了各自的工作,也可能会造成完全有悖于理想的结果。而且哪家媒体会心甘情愿地接受这样一份由厂商赋予的“天职”?厂商最理想的媒体合作伙伴不过是一个完全被动的传声筒和广告牌,唯一的姿态就是“悉听尊便”。毫无疑问,没有玩家会喜欢这个——就算是天气预报节目,也是需要一位主播的,厂商希望让玩家接触到的信息并不一定是玩家喜闻乐见的信息,媒体的义务是根据自己的判断去寻找并筛选出对于读者最有价值的信息——Crytek当年只希望对玩家反复洗脑“《孤岛危机》(Crysis)的画面真心漂亮”,而媒体则有必要提醒玩家显卡的遭遇将比孤岛更加危机的事实,诸如此类。

Gamasutra在2007年的一篇论述媒体与厂商公关关系的文章中曾提到过两个相当有代表性的例子:

曾任职于Rockstar Games公关部门的Todd Zuniga对自己前雇主的公关策略大吐苦水:Rockstar是一家对媒体重视到了病态程度的厂商(虽然它是一家毋庸置疑的天才开发商)——高层要求公关部门的员工一定要把厂商和媒体的关系搞成公关与编辑之间的密切的个人关系,以“怀柔”手段诱导媒体做出更有利于他们的报道和更加伟光正的评述。而且这还不是假惺惺地嘘寒问暖两句就能应付的差事——他们甚至会命令公关人员坐飞机横跨整个美洲大陆,从东海岸的飞到西海岸,为的只是将评测用游戏激活码亲手交到编辑部。“媒体从业者对此感到非常尴尬,并且完全不会感觉到自己受到了什么特殊优待,但公司高层不相信这不起作用。”除此之外,Rockstar的公关部门还需要追踪记录每位评论者为旗下游戏打出的分数,并试图说服编辑部让那些由Rockstar亲自选中的人来为某款特定的游戏撰写评论。最令人瞠目的是:Rockstar居然要求公关收集媒体工作者的个人信息:哪位喜欢蛋糕,哪位已婚,哪位曾就读于印第安纳大学……

“我曾经工作的那个地方真是太奇葩了”,Todd Zuniga如此评价Rockstar:“得到的评分永远达不到期待的标准,如果一款游戏在某家媒体得了99分,他们就会指望其他媒体都打出100分。公司高层所期待的是一个公式化的结果:一切都是可精确计划并得以实施的:如果派出公关去拜访A公司,和那儿的B人员交流,那么就应当达到C结果。”

这种病态的期待最终变成了病态的控制欲——或者说,病态的控制欲才是一切病态行为的起点,Rockstar曾经试图把自己定位成统治媒体行业的暴君——“顺我者昌,逆我者亡”,凡是胆敢忤逆的媒体一律予以封杀。在Todd Zuniga任职期间(2005-2006年),GameSpot就一直处在公关的黑名单上,Rockstar的理由是“他们不懂”。而Wired杂志被加入这一黑名单的原因则是曾在2002年刊登过一篇负面报道——Rockstar甚至能精确地定位到这篇报道的作者目前在印第安纳高中任教。

这是一场从未改变过的战争。“如果文章中出现了一个无关痛痒,但没有直接赞美我们游戏的段子,这也会被我们评估为是在暗地进行批评。即便一篇前瞻读起来有99%是积极的内容,我们也要为‘解决’那1%而绞尽脑汁。这一切既荒唐又令人沮丧——‘封杀IGN,我们去找1up!等等,1up居然说我们有2%不够好——封杀1up!GameSpot已经被我们封杀过了——现在我们该去找谁?’这就像是盲人在为盲人领路。”

只有通过支配才能令双方共存,这是很多厂商一厢情愿的想法——他们会渴望把公关部门变成一个监督审查机构,把自己认为该说的和不该说的变成媒体能说和不能说的。

早在2007年4月,Kotaku通过自己的业内线人提前数天挖出了索尼原本打算在游戏开发者大会(GDC)上公布的重点消息——PlayStation 3主机的新网络服务项目PlayStation Home。时任Kotaku主编的Brian Crecente表示他们按照处理传闻(rumor)的惯例通知了相关厂商,并请求对方做出评论,但接下来意想不到的事情发生了:“大约十分钟后,我收到了一封来自索尼企业通讯部门高级总监David Karraker的电子邮件,大意是说我们不能做这篇报道,因为这会伤害我们之间的关系。我回复的内容大概是‘好吧,我理解,但恐怕我们还是得这么做,因为我们是在为读者工作,而不是为索尼工作。’”当Kotaku顶着压力做出这篇报道之后,Karraker发来了另一封邮件:“在尝试尽可能地与你和你的团队保持密切合作,向你们提供信息和采访机会之后,你们报道这些传闻的行为让我感到非常失望。我不认为我们还有继续合作的余地。因此我们会取消Kotaku在GDC期间的全部采访,并取消下周二媒体发布会对你们的邀请。直到我们之间重新建立更为良好的合作关系之前,对你们站点提供的信息将只包括那些随处可见的内容。”

难以置信,索尼在面对Kotaku的报道时表现得就像是一个因闹别扭而宣告绝交的孩子——而且这篇报道没有违背任何属于媒体的原则、伦理,也没有背叛任何一位读者的期待,它仅仅忤逆了索尼的意志。这种气急败坏正是2001年Trip Hawkins对GamePro的态度,正是Rockstar对所有给予他们负面报道的媒体的态度,这几乎一直是一切厂商对于每一个“不听话”的媒体的态度:“试图干掉宿主的寄生虫”。

当游戏媒体站到厂商的对立面时,它在厂商眼中的形象就变成了这样…… 更令人难以置信的是:厂商需要寄生虫——只要它肯一心一意寄生而不打算干掉宿主。

媒体与媒体

就在撰写这篇专题的同时,2012年度的Spike TV Video Game Awards公布了各奖项的提名候选名单(遗憾的是我没能在今年的VGA结束之前完成全部内容)。Spike TV VGA始于2003年,被(自己)描述为整个游戏产业最重要的奖项之一,这是一场颁奖盛会,由业界(自称)久负盛名的权威游戏媒体Spike TV主办,(自以为)每年都为当年对游戏界做出卓越贡献的杰出作品颁发其应得的奖项。

但事实完全不是这样。在环绕在VGA之上的诸多光晕中,只有一顶是毫无疑问的:VGA是游戏媒体在商业化层面做得最为成功的奖项,除此之外的一切褒奖与认可都是可疑或多余的。

VGA今日在游戏厂商心目中的占据的地位得益于其主办方Spike TV的历史积累:Spike TV是最先向游戏产业伸出援手的有线电视台之一,这对于渴望得到社会各界认可的游戏厂商堪称天赐良机,而Spike TV VGA的最大卖点就是会通过电视直播颁奖典礼——俗话说瘦死的骆驼比马大:尽管谁都知道这一娱乐频道的观众有一半是只看肥皂剧的家庭主妇,与电子游戏在当时所面向的核心群体几乎不沾边,但这又如何呢?毕竟它能让产品出现在电视屏幕中的颁奖台上,而几乎所有家庭都会以电视为核心布置整个起居室,电视仍然是现代社会普遍崇拜的特殊图腾,谁最先利用这一心态,谁就能成为赢家。凭借这唯一的优势,Spike TV以完全外行的身份胜过了所有依附于互联网及平面出版物的游戏媒体。

为扩大奖项影响力,VGA从北美各大娱乐媒体(包括但不限于游戏媒体,范围甚至包括《花花公子》)邀请代表参与奖项顾问委员会,名义上是由顾问委员会决定绝大多数奖项的提名和最终归属。请注意:玩家的投票不会对绝大多数奖项的结果产生任何影响,只有极少数无关痛痒的奖项是由玩家投票数量决定的,例如“最受期待的游戏”或“年度最佳角色”,即便如此,这些奖项的提名也是事先在后台决定好的。另一方面,与VGA保持密切合作的发行商会乐于将自己旗下大作的预告片交由VGA独家首映——虽然最初只是基于“我想让产品预告片在电视上播放(且无需额外付费)”这样的古老愿望,但这已经形成了难以撼动的传统。从排场的角度来说,VGA确实就是游戏界的奥斯卡或格莱美——毕竟游戏界还没有其他颁奖仪式的舞台能面对那么多来自电视台的摄像机,没有其他颁奖仪式能请到那么多娱乐圈(尤其是歌坛影坛)的大腕捧场(无论他们是否和游戏有关),没有其他颁奖仪式能够请到Geoff Keighley这样的“杰出”人物作为主持人(地球上唯一一位被著名领导理论大师Warren Bennis在著作中称为“电子游戏专家”的媒体人!哦!)。

Geoff Keighley还是地球上唯一一位成为零食和软饮料形象代言人的游戏媒体人——尽管并非完全出于自愿。顺便,这张图是4chan无名氏的作品 但几乎不会有任何玩家是直接通过Spike TV本身获知每届VGA消息的——毕竟除了VGA之外,Spike TV一直是一个传统的娱乐频道,一年到头绝大多数节目和报道都与电子游戏毫无关系。每当VGA即将开幕或公布奖项候选名单时,北美的各大游戏媒体都会第一时间予以报道(玩家藉此或通过社区的口口相传获知此事)——并在第一时间派出代表参与顾问委员会。与此同时,欧洲则会保持一片令人尴尬的沉默——互联网打破地域隔阂的能力终究是有限的,尤其是在一个立足于美国本土的奖项从不邀请任何欧洲游戏媒体参与其中的情况下。

你可以认为这是出于狐狸和酸葡萄的心理,也可以认为这是根植于英国鄙视美国文化的传统(就像英剧中经常表现出的那样)。总之,以英国为核心地带的欧洲游戏媒体对于Spike TV VGA除预告片之外的一切内容几乎都不予报道,本文开头针对其主持人兼制作人Geoff Keighley的评价不过是数年来诸多抨击中的一幕日常罢了。

欧洲游戏媒体一直尝不到VGA的葡萄,他们也办不出一个能够令厂商如此喜闻乐见的颁奖典礼 这种抵触不是源自利益冲突——毕竟英国本土也有历史悠久的金摇杆奖(始于1983年的Golden Joystick Award),或是基于Gamasutra网站、Game Developer杂志的编辑阵容选择的游戏开发者选择奖(Game Developers Choice Awards),以及由英国电影和电视艺术学院主办的英国学院游戏奖(British Academy Games Awards)。没人会出于义务不收分文为厂商颁奖,但这些奖项至少可以把铜臭的气息控制在能让人忍受的范围之内(而不是像VGA一样办成厂商联谊/答谢会)。

问题是:厂商不会像发自内心喜欢VGA那样热爱于欧洲的诸多游戏奖,这不仅仅是因为欧洲没有电视台为他们提供直播,更多是因为这些奖项的结果是不可控的——厂商旗下产品在VGA各奖项的提名和获奖几率与“赞助”的力度成正比,2012的年度游戏奖的提名为何会缺少微软的《光晕4》?最佳掌机游戏的四部提名作品中为何会突兀地出现3个PSV游戏?为何一些素质完全不逊色于提名作品的游戏压根就没得到任何提名?面对VGA,这些问题都是多余的——因为结果是由赞助厂商控制的(VGA会根据厂商的需求设置奖项,而不是根据奖项选择游戏)。

VGA多年来一直因没有底线的商业化而广遭诟病——幸运的是数年来诸多年度游戏的开发商背后往往有着乐于提供赞助的发行商,几乎没人会对《荒野大镖客》或《上古卷轴V——天际》的获奖表示异议。但年度游戏奖的归属并不能代表一个颁奖典礼的全部,即便已经举办过近十届VGA,主办方Spike TV在游戏和颁奖典礼两方面的不专业仍然自己所展现的一切显得破绽百出。2010年VGA的拙劣表现终于突破了它自己的下限——把颁奖仪式彻底办成了联欢晚会,全程都在插科打诨,却没有颁发任何奖项。这种离谱的做法遭到一片口诛笔伐——但这其实是主办方的一片苦心:不直接与游戏相关的节目在Spike TV上反而会提高收视率,对赞助商宣传自己的游戏产品更有帮助。

当年已49岁的美国游戏媒体行业老将Jeff Green撰文表示:“这届VGA丢尽了脸面,严重侮辱了它本应致敬的游戏产业,每个参与者都应当扪心自问:他们到底对游戏开发者和游戏玩家传递了怎样的信息,以及这是否是值得他们感到骄傲的。”

出现在2010年VGA现场的嘉宾们“既不乐意呆在现场,也不知道自己为何要出现在现场,除了一位名为Olivia Munn的女星——谁都能看出她是来展示自己的胸部的”。为了吸引一些沉湎于低俗文化的男性观众的眼球,当时的Spike TV在低俗方面不遗余力,就在Jeff Green撰文抨击的同时,Spike TV的网站上挂着的内容还是“Denise Richards在和Alex谈论她的胸部”——这幅面貌的Spike TV VGA仍然是游戏厂商最喜欢的游戏媒体形式,一如既往地能够得到全球独占的大作预告首发权。

以这张图献给不明真相(也懒得稍微了解),把VGA当做一场真正的盛典(哦,“游戏界奥斯卡”)进行报道的同行 在2010年的丑闻之后,2011年的VGA终于承认了错误并做出了反省——不但恢复了颁奖仪式的传统,甚至有史以来第一次颁发了“名作纪念奖”(Spike's Video Game Hall of Fame),奖项归属是《塞尔达传说》,宫本茂因此出席了颁奖仪式并上台领奖——这也许是该奖项自诞生八年以来商业化气息最清淡的一刻,也是唯一一次对游戏开发者给予其应得的尊重的一刻。但它仍然一如既往地保持着业余水准和低俗倾向——比如宫本茂刚下台,Charlie Sheen就立刻冲上台问“小妞儿们都在哪儿”。于是这次发飙的是当时的Wired签约作者Jason Schreier(2012年2月入职Kotaku)——尽管Wired杂志及Wired.com各派出一名编辑参与该届顾问委员会,但他一点都没打算给主办方留面子:

“亲爱的Spike VGA制作人们:

我明白,你们有义务在身,你们必须得吸引更多观众。你们的表现既不能太本色也不能太晦涩。你们得让观众忍住不换台。你们得伺候好广告商,还要在游戏发行商那里用尽浑身解数搞到独占的交易。我一点都不妒忌你们的工作。

但是在周六晚上看过2011年度Spike TV VGA之后。我不禁要指望你们能再稍微努力一些,至少不要让那些你们本应试图取悦的人感到尴尬。

我很难找到这一切问题的根源:你认为我们都很蠢。你认为你的观众都蠢到爆,以至于能够被Youtube上自拍的胡言乱语逗乐。你认为我们都能够通过目睹小姑娘吃放在传送带上的蛋糕的场面而感到愉悦。你认为在段子里放两个与电子游戏相关的内容就能够弥补幽默感的缺失。

最糟糕的是,连你自己都对你们所展示给我们的内容漠不关心。你们压根就不关心游戏本身和制作它们的人们。正如Joystiq的 Justin McElroy(时任该站副主编,后加盟Polygon)在Twitter上指出的:“如果连主办方自己都懒得拿这些奖当回事,我们为什么要搭理这些破玩意?”(Joystiq的主编就参与了该届顾问委员会,后参与创建Polygon)。

颁奖现场的聚光灯和摄像机镜头仍然集中在与游戏无关的演艺界明星身上,台下的开发者代表沉默寡言地看着舞台上令人尴尬的低俗或拙劣的表演,主办方吝啬地通过20秒的剪辑镜头介绍完十位以上的获奖者,将获得奖项提名的候选人作为嘉宾邀请到现场却只字不提。

《上古卷轴——天际》毫无争议地获得了VGA 2011年度游戏大奖,绝大多数奖项的归属都无懈可击——如果你没有亲身参与或亲眼观看过VGA的现场,可能会真的误以为Spike TV VGA有资格代表游戏媒体给予游戏厂商的最高认可——恰恰相反,VGA代表的是游戏厂商给予游戏媒体的最高认可:不要做任何让我们感到不高兴的事——让我们的产品得奖,在电视上播放我们的预告片,合作愉快——谁管你是不是在一年里有整整364天都只播放体育节目和肥皂剧?

没有一家媒体能比Spike TV受到更多来自厂商的重视,也没有一家媒体能比Spike TV受到更多的来自同行的抨击——不过对与Spike TV而言这无关紧要,毕竟它每年只在VGA现场直播当天与游戏媒体同行。

在2012年VGA颁奖仪式现场,主持人甚至不知道Valve CEO Gabe Newell的名字,Valve的《半条命2》(Half-Life 2)最终获得了过去十年最佳游戏奖——但“Garry”你怎么看?

媒体与媒体人

Geoff Keighley,加拿大媒体人、主持人,事业横跨网络、出版物和电视,自1992年(14岁)起专注于电子游戏行业,为多家媒体撰文并主持游戏相关节目,自2003年起担任Spike TV VGA执行制作人。以“他能让你们的游戏出现在电视屏幕上”广为人知。当其他游戏媒体人只得到厂商公关接待的同时,在摄像机前与他面对面的多是厂商高层人物。

他是游戏媒体行业的名人、代表、领袖。2008年1月,福克斯新闻(Fox News)针对《质量效应》(Mass Effect)中出现的床戏镜头大做文章,上纲上线,以“‘SE’XBOX”为题强调不健全的分级制度导致游戏中的成人和暴力内容荼毒青少年。面对如此妖魔化电子游戏的报道,Geoff Keighley以业界知名“游戏专家”的身份出现在直播中,作为整个电子游戏产业的代表驳斥了传统媒体对游戏内容所持的一贯偏见,他完全无视节目的主旨,一直坚持“《质量效应》是一款极为出色的游戏(它确实如此——至少在3代之前一直都是),涉及两性关系的内容只在其中占了微不足道的一小部分”的观点,甚至问出了一句几乎永远不会出现在此类节目中的问题:“在你做出这些评论之前,你真的玩过这款游戏吗?”以至于尴尬的主持人不得不打断他的讲话。

他还是游戏行业的代言人、守护者、英雄。

但就是这样的一位角色,一位曾专注于报道游戏的媒体人,他在2012年10月被夹在了软饮料和零食之间,他在以“媒体行业领袖”“最具知名度的媒体人”等身份接受多家媒体的采访时一直坐在《光晕4》的等身海报和一张摆满零食的桌子之间,他在侃侃而谈的过程中不停地提到《光晕4》和零食合作的双倍经验活动——仿佛这是他的责任和义务。

但这确实就是他的责任和义务。

10月中旬,Geoff Keighley连续接受了多家以Youtube为主要宣传渠道的小型游戏媒体(水准大多不入流)的采访,共同点是接受采访的场景和主题都是一致的。在互联网上广为流传的那张面无表情的死鱼眼视频截图就出自其中一家(PixelPerfectMag)的访谈,由于被引用最广、中枪最多,这家媒体被迫站出来公布了这一事件的真相:

一封来自激浪饮料公关部门的邮件,通知这些没名气的游戏媒体得到了一次采访业界知名度最高的同行Geoff Keighley的机会,限制是在5分钟时长之内只能谈论3个话题,采访者致电Geoff Keighley,整个过程的视频由作为主办方的厂商公关录制并提供给这些媒体发布。3个话题中有2个无关紧要“不久前的纽约Comic-Con上都有什么出色的游戏可玩?圣诞节期间都有哪些大作发售?”——只是为了不那么突兀地引出《光晕4》和吃零食、喝软饮料换双倍经验的话题,一切都是为了让Geoff Keighley讲解“双倍经验的好处都有啥”。

PixelPerfectMag将出丑的责任归咎于饮料和零食厂商对媒体的利用以及Geoff Keighley没下限地出卖自己的公众形象,在自嘲的同时也讥讽了游戏媒体行业内的普遍现象:“我们在这个行业所处的时间已经长到足以搞清楚这一套机制的运作原理了,整个游戏媒体行业一直在一个与厂商公关部门及经销商进行的互动游戏中艰难地保持平衡——这款永无止境的游戏的名字叫做‘你能为我们做些什么?’你是不是经常为育碧、Bethesda和2K的游戏做评测?你为他们撰写的那份评论(无论他们的游戏是否配得到赞誉)是不是必定会增加你得到他们下一款游戏评测拷贝的几率?你想拿到一份《刺客信条3》(Assassin's Creed III)或《生化奇兵——无限》(BioShock Infinite)的评测用拷贝?去找他们的公关部门,那帮人会一边强调‘诶呀评测用拷贝很稀有’一边说‘碰巧我手头有富裕’,然后向你索要之前为这款游戏做过的报道。”

“如今的普遍意见是:Keighley应该为这样的事实感到羞愧:A)一边自称为货真价实的游戏媒体人,一边兜售软饮料和零食,B)今后没人会再相信他对任何内容所做的一切评论,C)两者皆是——而我已经想不起来他上一次对一款游戏做出符合业界标准的‘评论’是在什么时候了。”

Geoff Keighley代表着游戏媒体人的终极形态:当个人事业发展到这一阶段之后,就已经不需要在个人Twitter之外发表任何文字内容了。他只需要穿着得体地出现在摄像机前,留意自己在与产业高层人士访谈过程中表现出的风度,以贵宾身份出席配得上自己身份的盛会,与各界社会名流平起平坐。在层层“职业”和“专家”的光环之下,他还是一个自由职业者,无需效力于任何一家媒体(任何媒体都需要“邀请”他),并且还能以顶级媒体人的身份担任饮料和零食厂商跨界宣传的形象代言。

这是多少游戏媒体人的梦想?

这是多少游戏媒体的噩梦?

2007年底的Gamespot、从2003年持续至今的Spike TV VGA、2012年底的Geoff Keighley在向游戏媒体行业输出相同的价值观:我们到底能为厂商朋友做些什么?摇尾乞怜?卑躬屈膝?邀功请赏?为了一笔无法拒绝的钱而放弃原则并降低标准?

媒体人从事媒体行业的意义何在?

Lauren Wainwright,以诽谤诉讼威胁Eurogamer解雇Robert Florence的那位女士(25岁),同样是一位年轻有为,才华横溢的媒体人。她在伦敦都市大学(London Metropolitan University)获得游戏研究(Game Study)与新闻学两个专业的双荣誉学士学位,曾担任英国《太阳报》的游戏专栏写手与英国地区多家发行商的游戏顾问,她在2010年初开创的个人游戏主题博客获得当年游戏媒体奖最佳博客奖提名。她在包括IGN、Destructoid、MCV等面向玩家及产业的游戏媒体担任专栏作者或特约撰稿人,她能把厂商的游戏评论发到《花花公子》或是《太阳报》上去——如果那真的是“游戏评论”(Critic,倾向于批评之意)的话:她以自由职业的身份同时效力于游戏媒体和游戏厂商双方,在自己简历的当前雇主中列出了Square Enix。

年轻有为的Lauren Wainwright拥有一份值得夸耀的简历,但她的读者并不这么认为 她既是MCV母公司,英国传媒集团Intent Media的雇员,又是为多家媒体提供内容的作者,还是Square Enix的兼职“顾问”。这种奇特的混合职业并非前所未有——它通常被蔑称为“枪手”。

揭露这一真相甚至不需要去费力挖掘:这是她主动展示的工作资历,她并不认为这是可疑或可耻的行为,正相反,这是树立个人权威、建立个人品牌的一部分。直到她的读者和同行开始以此质疑她的权威和品牌,她才慌忙抹去简历中的这一痕迹,并且试图通过一个谎言来掩盖另一个谎言:“只是为了澄清与Square Enix相关的事:我只是为他们做咨询顾问性质的工作,从未评论过他们的产品。”——但这愚蠢的尝试很快就被围观者翻出的黑历史——而且是她自己亲手撰写的黑历史击溃了。

她在为多家媒体撰文期间以前瞻、评论、访谈等形式几乎报道过Square Enix旗下近年来的每一款新作,毫无疑问她能前往日本东京并“采访”到多款SE旗下游戏的制作人,因为这正是她所谓的“顾问”工作的职责之一。

2012年初,Lauren Wainwright在博客上发表了一篇题为“你应该不收钱而为人干活吗?”的文章,针对当时由Now Gamer发起的“竞赛”(让读者免费为他们的网站提供内容,“奖励”则是允许“获胜”者在其网站建立博客),建议她的读者和同行不要轻易为人免费干活。在介绍个人工作经历的时候,她表示自己只在个人事业的起步阶段干过不收钱的工作,原因是以免费提供内容换取让自己的作品出现在主流出版物上能为自己的简历增光,对于尚未从大学毕业的她提供了宝贵的“工作经验”,但她同时强调媒体圈人心叵测,作者免费为其提供内容会贬低自己的劳动价值并助长从业人员不正之风,她根据自己的经历所得出的结论是:如果你无法从自己的经历中学到什么的话,那么你不应当不收钱为人干活;如果一家公司能够通过你的工作赚到钱的话,那么你应当因此而得到报酬。

在这种看似有理有据的说法之中,媒体不再是信息的中介,而成为了金钱的中介——由于读者的存在,媒体与厂商双方皆有利可图,媒体人便可以凭着自己的劳动成果向双方邀功请赏。Lauren Wainwright不曾掩饰自己的动机和行为,她不认为这种生活方式存在任何问题。

就如同Spike TV GMA的存在纵容了Geoff Keighley的自甘堕落(前提是他还有身为游戏媒体人的自觉),Lauren Wainwright的雇主们默许了她的这套谋生方式:在明知道她在厂商处兼职的情况下,仍然接受对由她提交的作品——让一位Square Enix的兼职顾问报道并评论Square Enix的游戏。

从某种意义上来说,Lauren Wainwright是游戏媒体普遍缺乏标准这一环境的受害者:没有同事和前辈曾及时矫正她扭曲的价值观,没有人曾告诉她什么是应该做而什么是不应该做的(如果真的有人知道的话)。在她所处的合作关系中,媒体人的使命被粗暴地简化为“供稿”,媒体和媒体人之间只剩下了相互利用的关系——没人能谴责她利用媒体和厂商的特殊关系为自己牟利,因为媒体并未对她展现出牟利之外的任何用途,这枚饭碗唯一的特殊之处就是能利用职务之便在向媒体卖稿的同时向厂商卖版面,打一份工赚两份钱。

有多少人在暗自羡慕她的工作?又有多少人正在默不作声地做着同样的工作?

Geoff Keighley和Lauren Wainwright身份不同,却在以相同的方式和程度腐蚀着自己所寄生的媒体行业——身为媒体人即意味着自己的工作时刻要接受读者和观众的监督,因此这份钱不可能赚得安稳,而一旦不光彩的事情败露,个人的名誉和媒体的形象便会同步受损。难看的吃相往往会砸掉自己的饭碗,几乎没人能够幸免——Geoff Keighley也许再也不会出现在任何零食厂商的摄像机镜头前(今后这一形象对产品宣传只剩负面作用),Lauren Wainwright也在失去发稿渠道之后丢掉了“顾问”的兼职。但因此而蒙受损失的不仅仅是他们个人,还有赋予他们身份却纵容他们自毁的整个游戏媒体环境。

在将自己的媒体从业者身份出卖给厂商以谋取私利的道路上,Lauren Wainwright绝不是独特的存在。正是因为走的人多了,才出现了这样一条路 |

|

辜负玩家的信任即是游戏媒体的失职——玩家信任一家媒体,意味着相信或认同这家媒体提供的内容——当然是由媒体人代表媒体所传播的内容。一家值得信任的媒体除了需要保证报道的准确性和判断的公正性之外,还有义务将由厂商投递的内容和自行创作的内容区别对待,以媒体的姿态传递厂商的话语向来是最大的忌讳(这就是访谈、前瞻、评论等形式得以取代“某某厂商发言人打算告诉你它们到底有多棒系列专栏”的原因),尽管在绝大多数时候媒体与厂商的利益都是直接一致的,但厂商并不总是与玩家的利益一致——尤其是当他们试图卖出一款烂游戏,或是掩盖自己应为之负责的糗事的时候。

游戏媒体、游戏厂商和玩家的利益都根植于游戏本身:媒体肩负报道游戏的责任,(凭自己的意志或是受厂商指使)需要传递游戏的相关信息;厂商的存活依赖于游戏的盈利——无关于游戏是好是坏;只有玩家的利益仅仅在于能够玩到称心如意的好游戏,而不是花钱买到一款败絮其中的产品。

三方的利益会直接交汇于游戏上市前夕或上市之后的评论(review)上。在相当长的一段时间之内,评论是由掌握话语权的媒体独占的(娱乐业的其他领域也在按照相同的规则运作,例如影评、书评等),即便是在互联网兴起之后,由媒体所发表的评论仍然远比用户的作品更有影响力。即使再迟钝的厂商也知道评论对于产品销量的作用,而比评论更为直观的评分更是如此——于是这种形式自然而然地成为了比封面和首屏内容更为厂商所垂涎的位置。

时至今日,我们仍然能在每年甚至每月都看到一些品质与评价不符甚至严重脱节的游戏评论和评分。如今已经几乎没人对这些感到陌生或惊讶了——在2007年GameSpot事件曝光之后,再迟钝的读者也知道了这些内容的真相:他们所面对的毕竟是一个只有潜规则而没有标准的行业,大到为媒体生计考虑照顾广告客户情绪,小到媒体人为了得到一份“礼物”或潜在的收入,任何因素都可能扭曲这些本应该(或者说,玩家一厢情愿地认为应该)如实反应游戏性价比的内容。

厂商真心希望媒体发布的游戏评分能够产生这样的效果 游戏评论如同它在书评界和影评界的前辈一样,在娱乐业市场需求的大环境的作用下是必然会走偏的,媒体在迈入这片战场的一刻就已经注定了一败涂地的结局——但这种溃败并非自始而终贯穿整个游戏媒体短暂的历史,在很久很久以前——在游戏媒体的少年时期,曾有一群顽强的媒体人试图抵抗过这股他们眼中的不正之风。

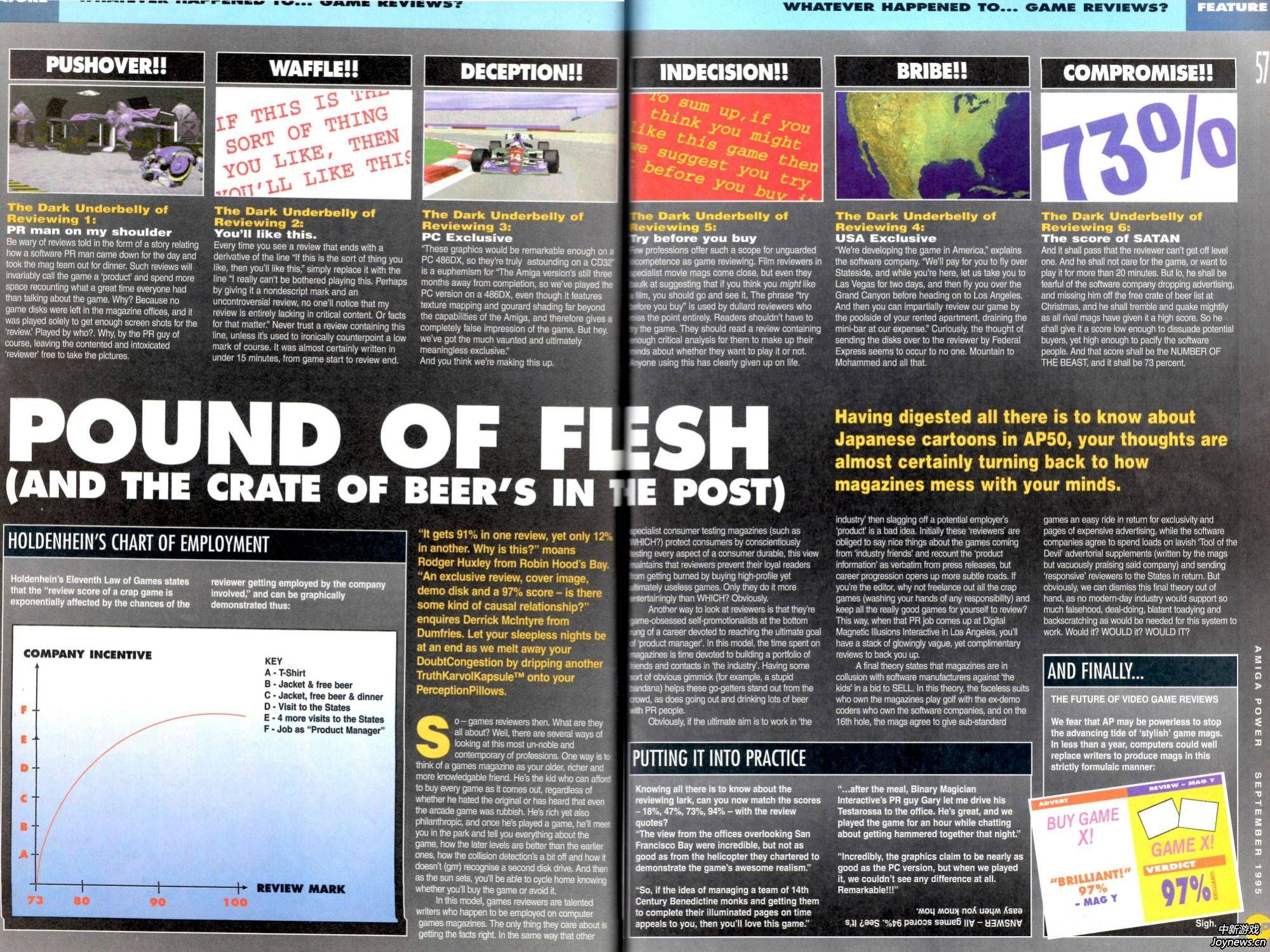

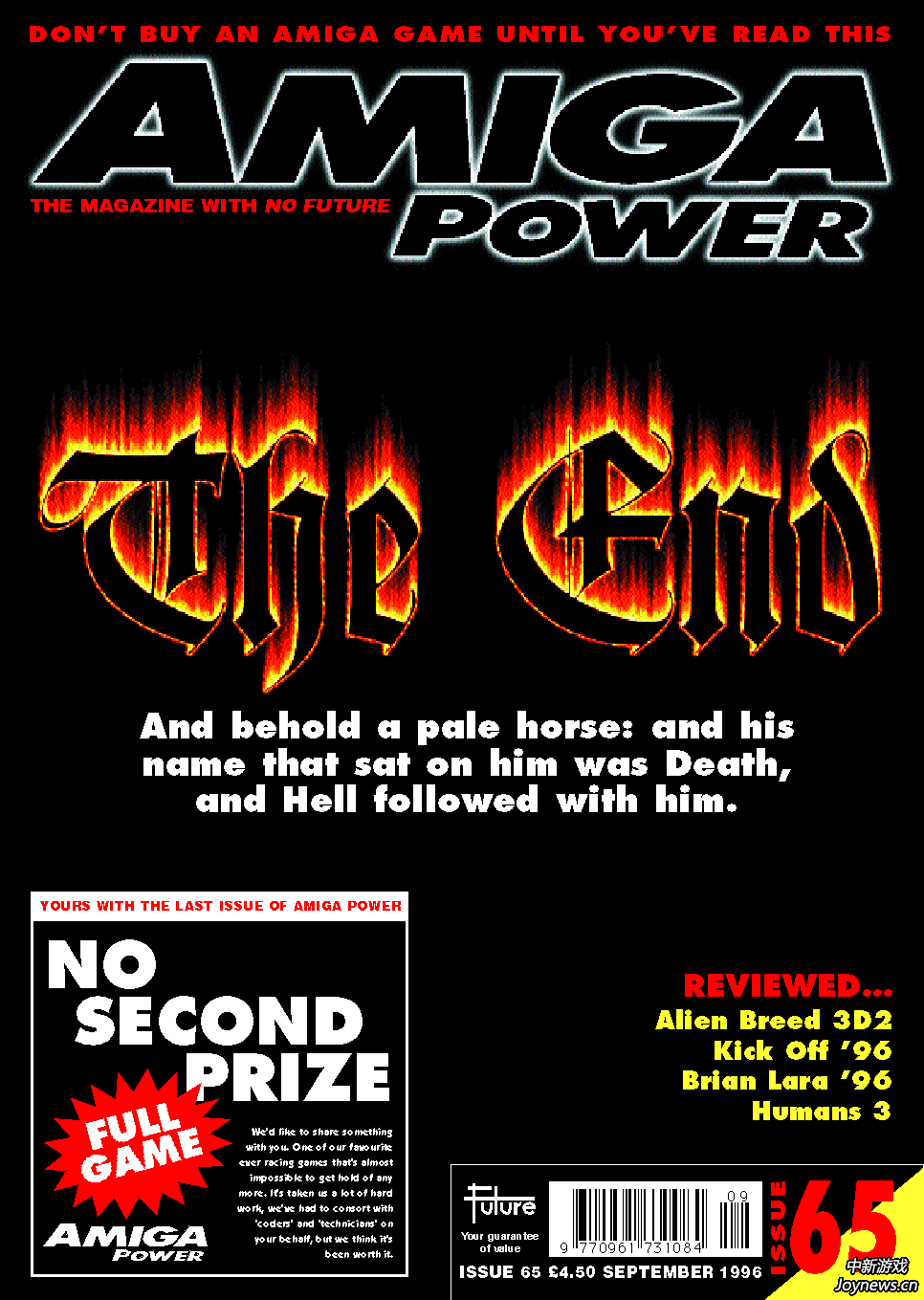

英国游戏杂志Amiga Power诞生于1991年。当时Amiga刚刚在80年代末的家用电脑(home computer,主要特征之一是可通过家庭中现有的电视作为显示器)市场中战胜同时期的主要竞争对手Atari ST,以杰出的图像及多媒体处理能力扮演了杰出的游戏平台角色,8位家用游戏主机已迈入暮年,代表次世代的超级任天堂和世嘉MD尚未成气候。在这一黄金时期,有大量针对Amiga玩家的杂志如雨后春笋般诞生,但当十几年后尘埃落定之时,只有极少数精品保留在了那个时代玩家的记忆之中,Amiga Power就是其中的佼佼者。

这是一份真正能够做到“能征善战”程度的游戏媒体,在相当长的一段时间内令劣质游戏的发行商闻风丧胆:它敢于顶着所有同行一致给予好评的压力照常曝光劣质游戏,并且不接受任何形式的收买——即便厂商以“中断供应评测用游戏拷贝”威胁,他们的回复也是:“悉听尊便,但我们会自费购买并照常评价你们的游戏,同时会向读者告知厂商拒绝提供拷贝一事。”

Amiga Power不是同类杂志中最早诞生的,不是同类杂志中最畅销的,也不是同类杂志中活得最久的,但它是同类杂志中唯一敢于对他们眼中的不正之风予以抵制和谴责的,年轻气盛的编辑和作者们一直在警告(而不仅仅是建议)读者绕开那些潜藏在Amiga游戏市场中的雷作,甚至在杂志的封面上标着“在读到这本杂志之前,一款Amiga游戏都不要买”。在不留余力地赞美心中的优秀作品的同时,他们始终坚持给予劣质游戏毫不留情的抨击,甚至对那些昧着良心伙同厂商欺骗消费者的媒体同行也不留情面,这种好战且爱憎分明的行事风格在1995年9月份的杂志中到达了高潮:他们制作了一期名为“游戏评论到底怎么了?”的专题,揭露了整个游戏媒体行业在处理游戏评论方面心照不宣的全部规则。

2012年10月底,我在4chan上关于游戏媒体的相关讨论串中看到一位无名氏发出了这篇专题的扫描图版本,后在Argent的协助下翻译并制作了这两页内容。Amiga Power在游戏媒体行业弥漫着迷茫与耻辱的历史中发出了耀眼的光芒——它没能为这个行业照亮前程并指引前进的方向,但它第一次在这片迷雾中映出了自己的形象。

请点击缩略图以查看全图 游戏媒体行业无法以旁观者的视角认识自己的形象,无论自身的行为有多么不堪,只要躲进黑幕之后、迷雾之中,就能够自欺欺人地让一切显得理所应当,而这两页内容是一面镜子,是映出20世纪90年代游戏媒体众生相的史料,是一段持续了十七年之久——而且将继续持续下去的嘲笑。

在发表这篇专题一年之后,Amiga Power杂志咽下了最后一口气——也许是死于厂商的扼杀或同行的排挤。事实上,它和它所嘲弄的对象大多没能挺过那段时期。经营Amiga系列电脑的Commodore 公司于1994年破产倒闭,近十年间的产品皆未能重登1985年Amiga 1000的巅峰。在此期间,超任和世嘉MD等主机已经全面普及,在电脑市场上,Amiga的地位也受到了IBM PC等竞争对手的致命冲击。曾经风靡欧美的Amiga逐渐变得越来越小众,无论是玩家还是厂商的规模都不足以向整个媒体行业供应充足的养分,而媒体是没有造血能力的,身处饥荒之中,Amiga Power的出版商Future Publishing自然会选择保留商业化更为成功的同类杂志Amiga Format。

Amiga Power游戏评论的形象代言”天启四骑士”,经常以代表读者品位的审判者的角色在烂游戏的批评中登场,并毫不留情地予以抨击 最后一期Amiga Power杂志在封面上写着“我就观看、见有一匹灰色马.骑在马上的、名字叫作死.阴府也随着他(启示录 6:8)”,在最后一页写着“此后、我观看、见天上有门开了、我初次听见好像吹号的声音、对我说、你上到这里来、我要将以后必成的事指示你(启示录 4 :1)”。

17年之后,没人还记得那些比Amiga Power更为长寿的Amiga游戏杂志都曾报道过什么,只有Amiga Power撰写的这篇专题如同一位徘徊在游戏媒体行业的幽灵,依旧顽冥不化地盘旋在行业上空俯瞰着今日的一切。重复着人们早已忘却的声音:日光之下并无新事。

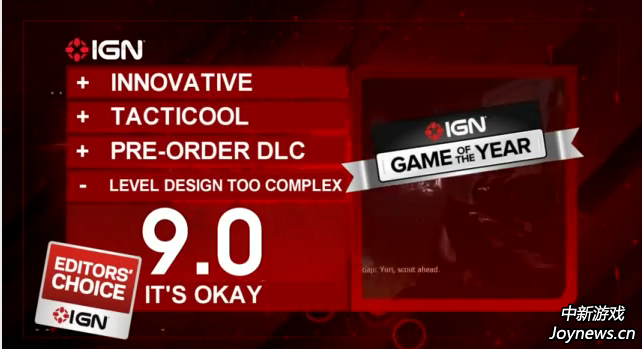

最后一期Amiga Power的封面:这本杂志已经没有未来。它所处的行业也一样永远止步于此 2012年3月,IGN计划对之前的游戏评论系统进行改革,这一项目很快就由于第一个试验品(为《质量效应3》打出了9.5/10分,并且不提任何缺点)的空前失败而从一次尝试变为别无选择的唯一出路——《质量效应3》所获得的分数也许让他们又一次临时得到了EA的芳心,但也让他们又一次永久失去了一部分读者的信心。为了挽回面子,他们征求了读者的意见,并且对形式和内容皆做出了巨大的改动:取消了之前以画面、音效等项目分别评分的Breakdown Box,改为以更为直截了当的方式列出优缺点,并打出一个更侧重于感受层面而非有理有据的分数,在评论段落中插入评论视频和更多游戏演示视频。同时许诺给与用户发表他们自己评论的途径,并以更美观的界面予以展示(这一计划终于追上了GiantBomb在四年前迈出的第一步)。但对于那些已经对IGN评分失去信心的用户而言,这种全部基于表现形式的变化(而非对背后运作机制的自省)真的有意义么?

4chan对IGN评论改版的回应:不过是把对广告商的溜须拍马做得更直白,进一步降低评论者动脑洗地的成本罢了。它已经站在玩家的对立面太久,不可能通过一朝一夕的形式改变扭转自身形象 2012年10月10日,为Future Publishing旗下EDGE、PC Gamer杂志供稿的撰稿人Rich Stanton喝高了(附:相关事件NeoGAF存档),在自己的Twitter上酒后吐真言(事后他当然丢掉了这份工作,但继续为Eurogamer和英国卫报等媒体供稿),他表示Future Publishing会为博取广告客户的欢心而放弃一切,旗下出版物会在上市之前根据广告客户的意见修改游戏评分,最热衷于操纵媒体的厂商就是Rockstar(正如上文曾提到的——问题是:他们原本就是地球上最为杰出的游戏开发商之一,其实根本没必要特别粉饰自己和旗下作品),其杰作包括EDGE杂志给予《侠盗猎车手IV》的满分评分——当时杂志社只来得及修改评分本身,评论部分仍然保留了9分的内容。当有人问到“哪款游戏买到的评论最多”时,他的回答是《国土防线》(Homefront)。

《国土防线》是一部典型的画虎不成反类犬的劣质作品,发行商THQ为这款游戏的市场营销倾注了大量的心血,却没能为它找到一家合格的开发商或投入足量的开发经费,最终游戏令人失望的品质(以及不实宣传造成的强烈反差)不得不依赖于收买媒体评分以勉强挽回形象——你可以通过Metacritic的汇总直观地看有多少媒体“不约而同”地为这款游戏打出了70分(毫无悬念地同时包括了IGN和GameSpot)——有些甚至还在70分下保留着打到40分都嫌多的评论内容。关于此类评分的缘由,Amiga Power早在1995年就已经说明过了——这就是兽的记号,媒体耻辱的烙印。

《国土防线》所蒙住的绝不仅仅是游戏角色的双眼 在这十七年间,电子游戏产业已经从Amiga Power所面对的16位主机和486电脑上模糊的像素和粗糙的模型进化到了今日这般地步,而游戏媒体真的前进过——哪怕一步吗?

2010年10月底,曾经的Amiga Power编辑Stuart Campbell(他已经从一个口无遮拦、愤世嫉俗的青年人变成了口无遮拦、愤世嫉俗的中年人,并且仍然以个人博客写手的身份活跃在这一行业之中,经历过那个年代的媒体从业者大多敬畏他或憎恨他,没有一家媒体敢于雇佣他)接受了一次采访,面对“对比一下90年代和如今的写作行业”这个要求,他的回应是:

“当我加入这个行业时,作者们把自己看成是读者的仆人,以防止发行商拿劣质游戏骗走读者的钱为自己的使命——这也是我加入这个行业的确切理由。在我看来,如今这一行的从业者普遍把自己看成是发行商的仆人,为自身的既得利益,他们致力于说服人们去尽可能多地购买游戏。在这段漫长的岁月中,游戏媒体人一直在试图说服自己这种行为是多少有些体面的。但他们错了。

造成这种现象的部分原因是责任感的缺失——如今游戏试玩已是唾手可及,Youtube上的相关演示到处都是,比起听从评论者的意见,消费者更倾向于基于他们自己的判断做出决定。在这种情况下,从业者很容易就能将自己认同为公关事业的一部分,如果有人会蠢到去相信你的评论而自己却不做功课的话,那就是他们咎由自取。

另一部分原因则是理性自利(rational self-interest),这些与我入行时的情况已是大不相同。想当年,在杂志出版商担任编辑以上管理人员的通常是从编辑部一路晋升上去的。而如今的这些家伙则都是从广告部门来的,这意味着写手的事业发展空间相当狭窄。当一位特约撰稿人成为编辑之后,他几乎就再也没有机会继续获得晋升了,而升任编辑也不意味着能够拿到丰厚的薪水,提升的唯一方式就是去厂商参与开发或是公关。为了自己的将来着想,人们自然不会提前烧掉在前途上铺设的桥梁。”

已逝去的Amiga Power和它留在世间的精神继承人Stuart Campbell在今日的游戏媒体界的影响力已经微弱到可以忽略不计。只有当年的一小撮死忠读者仍然追随着他们的步伐并传递着他们的声音(而且他们大多不是媒体从业者)。没错,这种不留情面、不近人情、不予妥协的风格对于如今的媒体是绝对不合时宜的——然而它又何曾合乎时宜过呢?忘掉过去的黑暗和源自过去的阴暗回声对于整个媒体界而言都是有必要的,因为这事关媒体的前途和媒体人的脸面——但有游戏媒体真的走上过“前途”吗?在这条通往未来的单行道上,它还能以这种姿态再走多远呢?

玩家真的还相信媒体的评分,而不是仅仅把它们用于调侃吗? |

|

“我们意识到一些游戏媒体的从业者得不到来自他们所服务的产业的赏识,”这是Intent Media的创始人、常务董事、67%股份的持有者Stuart Dinsey在2007年4月的发言:“我们认为这是一个能够给予他们某种认同的理想渠道,同时还能让我们有机会欢聚一堂,共同享受一场派对。”

除了媒体圈的自我仲裁之外,Dinsey表示评奖的过程还有必要进一步调整,他乐意得到来自游戏产业的所有首屈一指的大企业的投票。可能会通过邀请公关代表与他们的同僚达成一致,然后由他们代表公司的立场投出一票的方式实现。

这是由Intent Media所主办的首届游戏媒体奖的预告内容,当时做这篇报道的Game Daily已于2011年与Joystiq合并,但互联网的记忆力要远远胜过一家网站的服务器,于是我们仍能听到这篇报道中传出的不一样的声音:

但是来自厂商的投票足以令一些媒体从业者对这些奖项退避三尺,“厂商是最不应当为游戏媒体投票的,”这是英国自由撰稿人Kieron Gillen对此做出的评论。“这多少有点像是让囚犯投票选择它们最喜欢的狱卒。”Gillen表示他担心厂商的投票会让获奖者的处境相当尴尬“你不会想要得这个奖的……因为这奖项的存在意义就如同‘年度哈巴狗大奖’。”

虽然从来就没有一位投票者以“读者”的身份参与游戏媒体奖的评选,这个奖项仍然得到了来自大批厂商和媒体的拥护——正如该奖项成立初衷所言:“这是一个能够给予他们某种认同的理想渠道”,每一个获奖或获得提名的从业者都能直观地感受到自己的存在是被整个游戏业界所需要的,自己的文笔、立场和自己在产业中的定位得到了前辈、同行和衣食父母的认可。当他们走入派对现场,迈上领奖台的一刻,那些讥讽和否定这些奖项价值的声音就表现得如同狐狸在抱怨吃不到的葡萄。

直到2011年,那些沉醉于现场其乐融融气氛中的与会嘉宾才意识到自己被卷入了一场多么可笑的闹剧。

Intent Media为2011年度的游戏媒体奖物色了一位理想的赞助商——连续三年被旗下媒体MCV评为“年度独立游戏零售商”的Grainger Games,为扩大在游戏产业的知名度,这家连锁零售集团痛快地掏钱赞助并包办了该届游戏媒体奖颁奖典礼和晚宴。

这家打算借此机会一鸣惊人,为与会嘉宾留下深刻印象的赞助商在现场做出了令人瞠目结舌的行为:他们雇佣了一批侏儒和穿着比基尼的展台女郎,在现场不断起哄破坏气氛(如果还有气氛可言的话),甚至在Grainger Games常务董事Stephen Bowyer的鼓励下窜到获奖者的演讲台前跳舞,并且在晚宴现场派发印有Grainger Games标志的避孕套。

“让游戏厂商为他们中意的游戏媒体投票”,这样的宗旨难道不比在晚宴现场发放避孕套更奇怪吗? 翌日,Stuart Dinsey在MCV上发布声明致歉,并表示终生抵制Grainger Games参与任何由Intent Media举办的活动,他如此解释了这届颁奖典礼如此失态的原因:“Grainger在数月前主动联系我们,并说明了他们的目的:通过与游戏媒体奖合作来拉近与游戏媒体的距离。而他们所做的一切却引起了如此轰动的后果,在一夜之间就令整个游戏媒体对其避之不及。”

“Grainger Games的行为和态度皆处于游戏媒体奖的对立面。明年我们会继续为媒体举办这一活动,并且只与我们所了解的,能够理解这一活动的意义的伙伴保持合作。”

即便是在现场纵容赞助商搞出如此的闹剧(主办方在颁奖典礼全程一直保持无动于衷),游戏媒体奖及其主办方仍能在一年之后像什么事都没发生过一样照常运转。与会者普遍视赞助商赠送避孕套为侮辱,却认识不到在Twitter上宣传厂商的产品赢得PS3的行为值得质疑——游戏媒体奖及其参与者、拥护者从不反对“厂商与媒体拉近距离”,在世间百态——以及作为游戏媒体可能面对的诸多丑态中,他们只肯义正言辞地反对跳舞的比基尼女郎、起哄的侏儒和发放避孕套的行为。这就是游戏媒体形象的缩影——但每年都会有新面孔融入其中,以此昭示游戏媒体的事业是多么蒸蒸日上,人才辈出。

在登上2012年游戏媒体奖领奖台的人中,有一位令人意想不到的角色——Kieron Gillen,5年前第一位公开与该奖项唱反调的人。Kieron Gillen的游戏写手事业是从Amiga Power杂志的读者来信栏目开始的,在从业15年间担任过PC Gamer杂志副主编及多家游戏杂志、网站的特约作者。出于对漫画的兴趣,他从2003年开始尝试漫画剧本写作,这项事业最终成为了他的主业,自2010年中断对于自己创立的游戏博客Rock, Paper, Shotgun的日常更新之后,他成为了Marvel旗下多部漫画的签约作者,并全身心地投入于这项事业之中。在游戏界停笔两年后,他被本年度游戏媒体奖授予业界传奇的荣誉。没人记录他在领奖台上发表的获奖感言,因为那并不重要。就如同他在2007年对这个奖项所表达的质疑那般不重要。

重要的是:Kieron Gillen带着这份荣誉奖头也不回地离开了游戏媒体行业,一位令人由衷钦佩、交口称赞的精英写手,不打算在这个行业中再多留下一个字、一句话。在他捧走这份奖杯一周后,演员、剧作家Robert Florence因专栏内容惹上了官司而被Eurogamer解雇,游戏媒体拒绝了这位仅出于对游戏的热爱而向这行伸出援手的杰出作者,反而留住了以Square Enix顾问的名义在多家媒体中植入厂商稿的Lauren Wainwright——暇以时日,她也能够站到游戏媒体奖的领奖台上,也许是以获奖者的身份,也许是以为媒体人颁奖的厂商代表的身份。

Kieron Gillen得到了他应得的“业界传奇”荣誉,在捧起奖杯的那一刻,他忘掉了自己曾在5年前对GMA的存在嗤之以鼻 好吧,也许连这些都不重要——毕竟这不过是游戏媒体在人生道路中经历的又一次失足所致的阵痛,所撕裂的也不过是一些旧伤疤,人们(媒体从业者和他们的读者)会兴致勃勃地谈论这些事件,就如同是在谈论政界或娱乐圈的八卦、丑闻,他们会为自己受到愚弄而感到愤怒,会为自己站到了正义的一方而感到自豪,但没人会把自己的一生都浪费在这种话题上,这些话题会随着特定事件的爆发而突然升温,也会随着事件结束而骤然冷却——而冷却之后呢?这些逐年淤积起来的黑历史就如同深不见底的泥沼在逐渐扩散,深陷其中的不只是游戏媒体和游戏媒体人,还有他们得以立足的根基——读者的信任和需求。

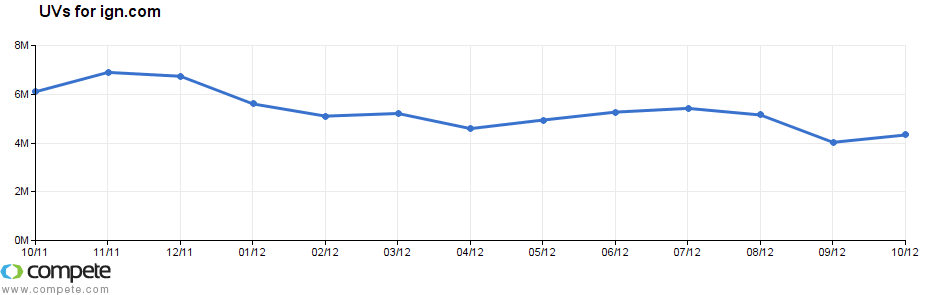

无论媒体和媒体人是否愿意面对,是否能够接受,游戏媒体所处的环境都正酝酿着一场剧变:你看到的这两张图表是由Compete统计的IGN和GameSpot的站点信息(基于独立访客数量)(Alexa对于IGN的统计结果与此有很大出入,但关于GameSpot则基本一致),这些是欧美传统的大型游戏门户(并堪称是为所有游戏门户或立志成为游戏门户的网站的模范),信息涵盖面极为广泛,报道形式多样,其存在的定位即是为玩家提供一站式服务——但就在这一年之间,这些站点的访客数量骤降,数以百万计的访客瞬间蒸发——为什么?他们做得不够好?没有跟上时代的潮流去报道更时髦的内容?没有聚焦电竞?没有把智能手机和平板电脑的相关内容推到首页?没有关注社交游戏和免费游戏?没有派人去做搜索引擎优化?这不可能——他们的工作人员数量是其他以博客形式存在的游戏媒体同行的数十倍乃至百倍,只有他们能做到覆盖面最广的报道,无论是在历史资源积累还是在最新内容报道方面,他们都是最富有实力的媒体——那么他们为什么会有如今这般遭遇?

这正是游戏媒体长期忽视的问题:玩家一直在成长,而游戏媒体从来没有(例如:如今游戏评论的水准真的比十几年前更高吗?)。时至今日,媒体所面对的最大的威胁已经不是产业的萎靡不振或是同行的激烈竞争,而是玩家社群的崛起——玩家正在取代媒体成为内容的创作者,玩家社群正在成为自给自足的新媒体形式,且这一演变过程是不可逆的。

也许在部分游戏媒体从业者陈旧的观念中,玩家社群的形象还停留在青黑无脑只求一战的程度。这些人有必要结束网络中的家里蹲,迈出家门看看世界的变化了 近年来Wikia的异军突起相当具有代表性——这家网站所提供的不过是一张白纸,而玩家亲手在这里建设起了无数主题公园:从冷门的独立游戏到热门的大型网游,你几乎能在这里找到你所关心的全部内容(虽然大多数时候仅限英文)——如果没有呢?没有的话,你为什么不试着为其他有着同样需求的人提供你所了解的信息呢?

如同他的前辈维基百科(Wikipedia)一样(Wikia的总裁即是维基百科创始人之一Jimmy Wales),Wikia也提供了开放式的内容创建、编辑和互动功能,玩家可以随时增补内容、修订页面风格以打造自己喜闻乐见的游戏专题百科全书——放在二十年前,玩家可能会表示“我们为什么要这么干?这难道不是媒体的活儿吗?”——但现实却是二十年来就从没有一家媒体做到过这些。玩家的需求未曾改变,而媒体长期的不作为为自己培养了掘墓人——一群自己动手丰衣足食而不再依赖媒体的玩家。当Jimmy Wales创立Wikia的时候,他可能从未预见到这片阵地有朝一日会成为游戏媒体的威胁,游戏媒体也未曾预料到:如今,Wikia已经基本取代了由媒体所提供的传统的文字攻略,甚至正在逐步取代前瞻和新闻的地位。玩家收集整理信息的能力超乎想象,Wikia用户群自治和自律的意识令人惊叹——最终是由玩家自身,而不是媒体,亲手造就了世界上规模最大的游戏网站(还只是一个二级域名):www.wikia.com/Video_Games

VentureBeat于2012年3月12日撰文报道了这一消息:Wikia的游戏中心页面于2月份吸引了2600万独立访客,首次超过了传统的两大游戏门户IGN和Game Spot。Wikia拥有超过30万个百科分站,每月独立访客数量超过5000万,庞大的用户基数和与此成正比的资料内容为它取代传统游戏媒体的功能奠定了坚实的基础。

2012年初,当Wikia还是世界第二大游戏网站——规模超越Game Spot,仅次于IGN的时候,他们挖走了IGN游戏和IGN电影两个站点的主编,两人合力负责Wikia的游戏部门。听上去就像是宣战的布告——但谁都知道这根本就无法构成一场战争。Wikia没有侵略属于游戏媒体的领域,它只是在游戏媒体熟视无睹的那片无主之地上竖起了自己的旗帜,站在它身后——以及游戏媒体对立面的是那些曾经沉默的读者和无动于衷的玩家,当他们开始发出自己的声音时,游戏媒体的基石便开始动摇、破碎了。

“我们并不是一个论坛或一个问答中心,而是一个致力于创作持久性内容的庞大社区,就如同传统的媒体公司——但这里没有公司的等级结构。”Wikia的CEO Craig Palmer如此表示:“Facebook或是Twitter上的内容显得过多了,那些信息会迅速被冲刷掉。(但Wikia上的内容就没有此类顾虑)我们的用户就是站点的创建者,他们全身心地投入其中。”他透露游戏类Wikia的会员每天在单个游戏维基中平均要消耗30分钟。

富有热情和创造力的玩家社群是媒体所面对的最危险的对手,由玩家创作和提供的内容正在吸引越来越多的读者,而精神年龄早已停滞不前的媒体在这些战场上注定一败涂地:Youtube上诞生的玩家明星所得到的关注远胜于传统游戏媒体,“游戏”分类下最热门的内容几乎永远是由用户自发而不是由媒体上传的视频。Justin.tv看中了游戏直播所蕴含的商机,于2011年6月将旗下游戏部门分割创立TwitchTV,以玩家自发主持的内容和观众的实时交流为卖点,这一平台迅速成为关于电子竞技、网络游戏和游戏抢先直播等主题的关注焦点——玩家正在有意识地占领所有传统游戏媒体不曾问津或无力参与的领域,并逐步蚕食着游戏媒体当前的功能。

“内容的可靠程度”也许是传统游戏媒体唯一的遮羞布,毕竟网站的编辑和作者都以实名挂在自己的内容边上,相比之下Wikia等非实名制区域给人的第一印象就是“可疑”……等等,但这些年来媒体所辜负的信任还少吗?还有多少奖项、多少评分是可信的呢?

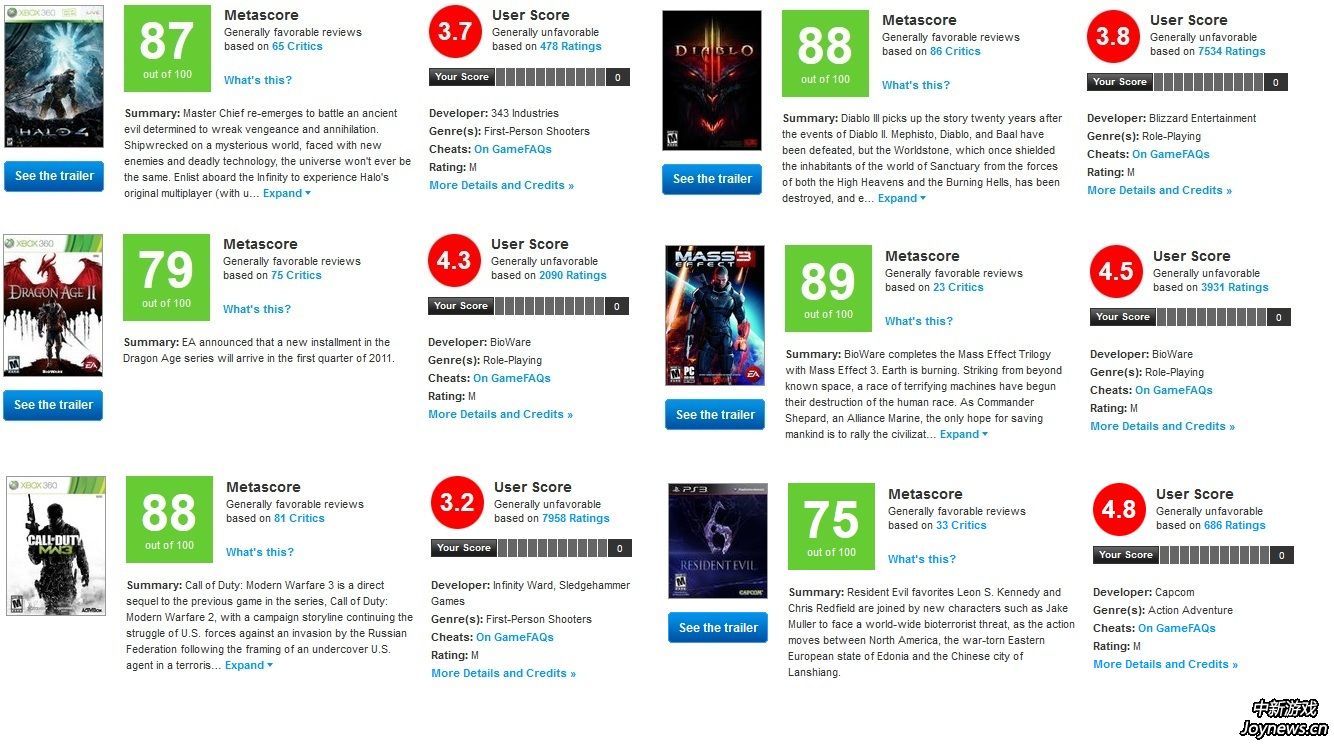

倘若将媒体撰写的评论和颁发的奖项定位为“玩家的购买指南”的话,很不幸,这一长期处于内忧之中的传统功能同样正在面临威胁程度空前的外患:且不说Metacritic——事实上Metacritic用户对于这一平台施加的影响力太过薄弱了,多数情况下参与评分的用户数量甚至还不及媒体的数量,这可能是因为这家诞生于2001年的老牌网站把历史遗留问题错误地当成了企业文化的一部分:Metacritic从不重视用户的身份或社交关系(与Quora形成了鲜明的对比),虽然表面上鼓励用户参与,但它一直缺乏Web 2.0时代重要的社交媒体(social media)属性。由媒体提供的游戏评论所面对的最大威胁同样来自玩家社区——而且涉及玩家社区的方方面面。

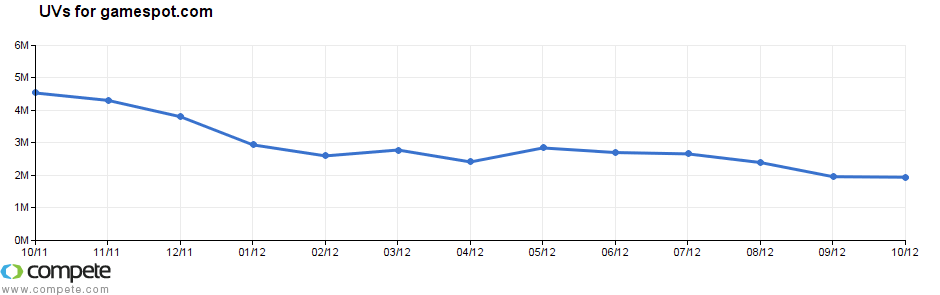

首先是来自民间的明星评论家——以其中最为杰出的代表Ben "Yahtzee" Croshaw为例,他自2007年主办的“零标点符号”(Zero Punctuation)系列已经成为了整个游戏界的重要文化符号之一。如系列名称所言,他会在时长约5分钟的评论视频中以不加标点、一气呵成的方式酣畅淋漓地评论一款游戏,以极高的密度抖出各种包袱,嬉笑怒骂皆成文章,再辅以由简陋的图像元素精心布置而成的配图。他独具一格的评论内容绝不包含游戏媒体流行的春秋笔法,且在大多数情况下都会毫不留情地将游戏的弱点和缺陷拖出来羞辱一番(数年来得到他赞赏的游戏屈指可数),Yahtzee不是媒体从业者(他同时是独立游戏开发者、小说作家、游戏评论家和自由撰稿人,还和朋友一起经营酒吧,很难说什么才是他的主业……),自然也不是厂商能够收买的对象,对于玩家而言,他只是一个玩家——但这比什么都有说服力,一个玩家是不可能为自己花49.99美元买到的烂游戏打出70分的,也不会将游戏中的烂设计轻描淡写一笔带过。

没有标点,没有废话,没有昧着良心对厂商的赞美,他来自玩家,他服务玩家 不是所有玩家都能成为Yahtzee,但绝大多数玩家都愿意发表自己对游戏的看法——在媒体的视野和厂商的控制范围之外,大量玩家在网络社区中交流着彼此的观点,这些内容远比媒体的评分更能左右一个社区用户对游戏性价比的评价,在传统的论坛或图像揭示板之外,更多新的形式正在涌现出来:以Steam平台的“游戏中心”(Game Hubs)为代表,这些新形式迟早有一天会像Wikia取代攻略和资料一样取代评论的功能,成为玩家真正的购物指南。

Steam的游戏中心功能于今年8月开始测试并很快就实装入了客户端——实际上这一功能不过是以新的用户界面和汇总方式将玩家社区自发参与创作(包括截图和录制的视频)和讨论的内容进行了汇总,但该功能体贴的位置安排(与商店页面并行,一次点击即可进入,每款游戏都有自己独立的游戏中心)所带来的强大存在感令人无法忽视,想知道一款游戏品质如何、外观如何,在商店页面上由发行商提供的演示信息是完全不够用的——游戏中心则彻底弥补了这一不足:由玩家社群提供的视频和截图不会说谎,而讨论内容对于持币待购的玩家具有相当高的参考价值,作为消费者的玩家很快就发现了这一功能最实用的地方:讨论一款游戏是否值得买、是否值得玩。

Steam对游戏中心采取了放任自流的态度,除非收到违反使用条例的举报(例如人身攻击等极端行为),否则不会删除相关内容,页面中的内容根据用户的好评数量决定排列的顺序,对游戏给予差评或表达不满的内容不但不会遭到删除,只要保证内容有理有据,还会一直排在页面顶端最醒目的位置:任何人只要能说出自己不喜欢(或喜欢)一款游戏的理由,并说服其他人,他就可能改变成千上万游戏中心访客对游戏的看法,就如同当年的游戏媒体所做到的——只是事到如今游戏媒体已经离玩家太远了。

对于任何一款上架的游戏,玩家都可以通过游戏中心直观地看到购买者的抱怨或推荐,并通过玩家社群的讨论看到游戏暴露出的问题。游戏中心还在最近的更新中提供了“攻略”(Guides)功能,鼓励动手能力强的高玩传授心得——这个数字销售平台正在向“一站式服务”的方向发展:想象一个由玩家社群自行打造的门户网站,想象一个每日都拥有超过500万同时在线用户的平台正在凭借用户自发贡献的内容取代媒体的作用…… 在Steam上,一些灵活的独立游戏开发团队已经意识到了游戏中心对于玩家舆论导向的重要性,他们会公开自己的身份并参与到游戏中心的讨论中,及时回应玩家的问题或主动收集反馈意见,其作用甚至会超过官方论坛。持币待购的玩家迟早会像寻找攻略和相关资料的玩家选择Wikia一样选择提供此类内容的归宿。

与此同时,随着时间的流逝,媒体从业者也许会在这个行业中逐渐失去创作的热情或晋升的空间,他们也许会不能继续忍受或是选择心甘情愿地堕入这个行业的阴暗面,他们也许会不能容忍继续呆在一个停滞不前的行业之中,最终不得不在媒体行业之外寻找自己的归宿,而一旦找到媒体行业之外的归宿,他们就会像根本不曾干过这行一样中断内容创作。情愿将数十年时间投入到游戏媒体行业建设中的从业者微乎其微,频繁的人才流失正是导致这一行业的精神年龄停滞不前的主要原因。

Old Man Murray也许是迄今为止唯一一家仅凭才华赢得厂商高层尊重和推崇的游戏媒体,Valve的CEO是如此热爱这里的评论,以至于他不得不把它仅有的两位写手收至麾下。Valve最终独占了这枚在游戏媒体历史中熠熠生辉的明珠,两位鬼才写手Erik Wolpaw和Chet Faliszek成为了对《半条命》(Half-Life)《传送门》(Portal)和《求生之路》(Left4Dead)系列而言至关重要的作者 致命的问题同时还反映在新闻取材方面:NeoGAF等高手云集的玩家社区正在越来越频繁地成为越来越多的新闻的来源。曾几何时,来自玩家的消息多会以“读者爆料”的形式出现在传统游戏媒体上,而如今在NeoGAF发帖或是去4chan发起一个讨论串也会产生同样的效果:如果哪家媒体没及时发现并报道这些,只是媒体单方面的损失。4chan由于匿名和不留存档等设置导致鱼龙混杂,钓鱼频出,而NeoGAF则基于集思广益的缘故拥有相当高的可信度(前提是你有耐心爬楼看回复)。新闻源的分散对于媒体而言是一个相当令人担忧的恶性循环:一方面,它意味着读者对媒体平台的不关心或不信任(“我的ID能在报道中高亮出现”已经不再有吸引力了),另一方面,媒体的转播则会导致社群的影响力更强,而社群的成员只会更轻视媒体的作用,玩家对媒体的不信任也会因此而加剧。影响力足够强的社区已经不再需要媒体的报道,而媒体则不得不去报道社区,如今只要双方的地位发生变化,媒体必然是处于劣势的一方。

Kotaku在这方面做得过犹不及:与非门户游戏网站多数选择的博客形式不同,Kotaku的风格是博客与微博的结合,他们的编辑会频繁转发一些来自玩家社区的内容——例如Reddit当前的热点话题。但问题是Reddit的用户远比Kotaku的读者多得多,他们不希望也不需要得到站外的转发——Kotaku这么做的结果就是为自己树敌,而且是站到比自己现有读者数量更多的潜在读者的对立面:Reddit的游戏主要版块(/r/gaming/)时不时就会出现针对游戏媒体的抨击话题,这些内容总会迅速成为热点,而Kotaku又是最频繁成为靶子的一个,被指责的内容从报道的不准确、措辞的不合理到转发不注明出处……在这种话题中它总是显得无一是处(请想象这些讨论内容对于尚不了解Kotaku的Reddit用户造成的影响)。Reddit用户与Kotaku的对立程度令人吃惊,而这一对立程度正与Kotaku转载其内容的频繁程度成正比。Kotaku的做法无异于饮鸩止渴:以失去读者的代价换取不可再生的流量。它所做出的尝试在Reddit上的遭遇是这场剧变中的一个反例,并且值得所有同行铭记于心。

Kotaku的这种行为的动机多少有些模仿9GAG的意思——9GAG本身几乎不生产任何内容,他们只是把4chan和Reddit等地的内容原封不动地搬运过来并打上自己的水印(基于这一原因,频繁被盗用内容的站点都相当仇视9GAG)。对网站而言,搬运是成本最低、效果最高的吸引流量的方式——但在已经成熟的玩家群体眼中,这种做法并不适用于媒体。

Wikia的崛起和游戏中心的诞生不过是这场剧变的开端,未来会发生的事会更加难以预料,由于诸多历史遗留问题,游戏媒体所处的败局是不可逆转的——随着年龄、阅历和个人能力的增长,越来越多玩家会去有意识地去挑选那些他们真正需要的内容,当媒体无力提供这些的时候,他们就会亲自动手创造。

成熟的玩家社群已经不会再给游戏媒体成长的机会了,而曾经与媒体相依为命的游戏厂商也正在逐渐摆脱对媒体的依赖:暴雪对于Fan Site资源的有效利用已持续多年,这些由忠实玩家自发专注于报道固定主题的社群比任何传统媒体更有利于传递官方的声音——而且内容完全可控,堪称厂商最理想的媒体形式;EA也正在尝试以BioWare为先锋,逐渐将宣传阵地由传统媒体转移到自己的地盘上,近期该工作室名下所有品牌的第一手消息的来源几乎都是BioWare的官方博客。越来越多类似的内容正在将玩家的视野导向新的信息平台,而这些平台无一例外皆不属于传统的游戏媒体。

传统游戏媒体已经品尝到了自己和自己的前辈亲手种下的苦果,危机意识已经开始在整个行业中传播开来:IGN就充分意识到了这场危机,2012年整个站点的风格都在迅速发生变化:如果你订阅了他们的全站内容,就会发现IGN每天几乎有一半的更新都是游戏的视频流程攻略——这正是基于“如果再不这么做就会被玩家在Youtube上抢先”危机意识的正确回应方式;他们也在站内为每款游戏都添加了用户可自行创建和编辑的Wiki功能,试图以此与Wikia抗衡(但这已经太晚了,收效甚微),传统的文字新闻报道形式也正在与视频相结合——但是在已经失去那么多之后,如今要做到哪一步才能把玩家留住?游戏媒体在世间存活数十年之后才第一次意识到让玩家找上门来并不是如此顺理成章的事,而面对“玩家究竟需要什么”这样的问题,那些误以为媒体会赋予自己养尊处优的特殊身份的媒体工作者恐怕再也回答不出了。

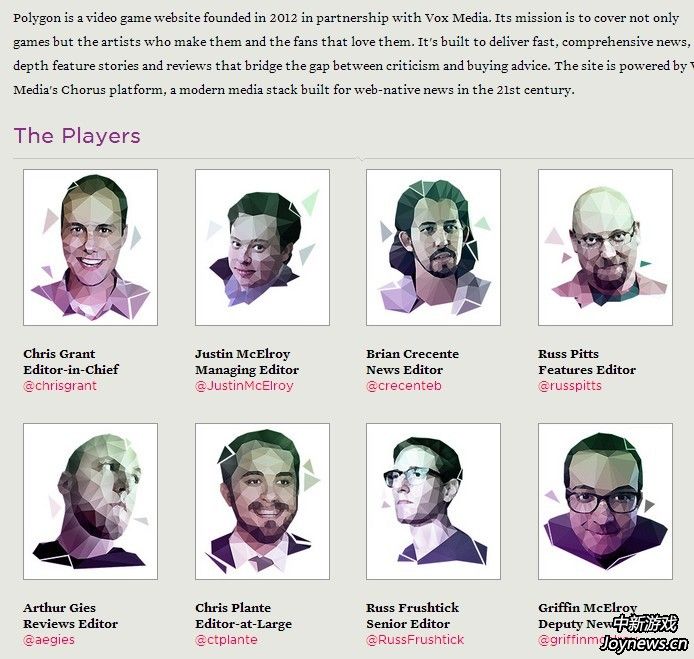

2012年对游戏媒体而言是至关重要的一年,近在咫尺的剧变正在推动这个行业向前迈进,在传统游戏媒体脚步蹒跚的同时,其他媒体正在昂首挺胸积极迈入这一行业,并进行着与以往不同的尝试:福布斯(Forbes)在科技频道下默默地建起了游戏的子类别,科技媒体新秀The Verge将旗下游戏频道Polygon单独建站,它们的共同点是空前注重游戏媒体行业的标准和自律,甚至第一次明确注明了自律的标准。

在一片溃败的混乱局势之中,Polygon的启动也许是整个2012年游戏媒体行业最令人振奋的消息之一。除了探索的勇气和实力之外,他们还拥有标准——整个行业最稀缺,最宝贵,却鲜有人敢于占有的财富 福布斯游戏频道签约作者Erik Kain在自我介绍中注明着:“我所评论的大多数游戏皆是基于免费收到的评测用拷贝。我不收取礼物,也不会接受由你赞助的免费旅游,但如果我收不到免费的游戏材料的话,就难以完成所有评论的工作。”Polygon则在站内明确列出了一系列详细的行为准则:包括不接受由自己所报道的厂商付费的旅行或住处,如果是在由发行商赞助的活动中对某款游戏进行了评论,则必然要在评论内容中注明事实;该站点的作者不接受超过50美元的礼物(包括食物和饮料);在评论内容正式发表之前不与发行商或开发商讨论评论分数;该站点所有作者和编辑皆不得报道与自己有金钱往来或存在密切的人际关系的人员供职的厂商及其旗下游戏……每一条准则皆是针对已在游戏媒体行业蔓延数十年的黑幕,他们所坚持的行业准则是对传统游戏媒体的宣战书,是宣布告别游戏媒体黑历史的决心书,同样也是面向玩家群体的投名状:在这片充满利用与欺骗的汪洋大海中,至少还有一座孤岛是值得你们信任的。

游戏媒体的开端可以上溯至20世纪70年代街机游戏的黄金时期,但直到Polygon.com自2012年10月24日起正式从The Verge下分离,整个行业才第一次拥有成文的行为准则——这只是由一家新兴游戏媒体所迈出的一小步,但也是整个游戏媒体行业在几十年中都没能迈出的一步。

在地球、全体玩家和游戏产业共同挺过2012年之后,游戏媒体在未来所面对的将是更为残酷的现实和更为艰巨的任务:媒体从业者必须探索挽回玩家信心的方法,必须找出什么才是只有媒体能够提供——而同时又是玩家所迫切需要的内容,必须重新平衡自己与厂商和玩家的关系,必须重新重视对媒体而言有必要存在的尊严,必须端正媒体从业者的态度,并且尊重媒体从业者的人生规划(而不是粗暴地将人才逼进死胡同并抛入厂商的队伍)。这一切都是游戏媒体迈向成人(而不是通往夭折)所必经的道路,这个贪玩的孩子已经对这条路逃避了太久,在逃避的漫长旅途中甚至都遗忘了游戏的乐趣,它没有旅伴,没有知己,甚至没有未来,只是在一直自欺欺人,认为自己身边的一切都会一直停滞不变。如今催促他回归正途、长大成人的钟声终于敲响了,久违的新陈代谢令他幼稚的精神和脆弱的身躯倍感不适,已经耽误太久的成长也许会引发难以预料的后果——但在长大成人与夭折之间,它别无选择。

|

|

至此为止,本文所谈论的内容尚不涉及国内游戏媒体。作为入行时间尚不足五年的编辑,我不打算谈论自己的就业环境:一方面是因为这个行业对自己本身的报道并不多见,另一方面是缺乏对这一行业进行观察和评价的参照物。

中国的游戏媒体几乎是与欧美游戏媒体平行的:当前国内这一行业立足的根基、生存的环境与作为游戏媒体起源地的欧美截然不同——例如在欧美不可能存在一家由游戏发行商主办的游戏媒体(玩家根本就不会对拥有这样背景的游戏媒体存在一丝信任),而在国内由网游运营商投资的游戏网站司空见惯。基于游戏产业环境的不同,玩家对游戏媒体所提供的“内容”的信任标准也有很大区别:例如一些网站的忠实用户所信任的是由其提供的盗版游戏资源或擦边球图片,媒体也因此能够以传播此类内容的平台这一定位存在。在行为准则方面,国内游戏媒体无条件接纳厂商枪稿就如同呼吸一样正常(对生存而言也像呼吸一样重要),甚至某些编辑的工作内容就是替厂商撰写枪稿,这种程度的共生关系在欧美的游戏媒体环境中同样是难以想象的。在报道内容方面,国内游戏媒体在任何报道中都不注明出处及相关链接已经成为共识,而“整合”这句行业口号则默许所有网站相互之间原封不动地复制粘贴彼此的内容,为广大编辑队伍节省了大量撰写报道的时间……我并不打算谴责这些现象是畸形或错误的。毕竟在没有正常和正确的标准存在的情况下(忙于探索求生之路的欧美游戏媒体当然不能算作值得参考的标准),存活和发展壮大也许是唯一有说服力的标准。

关于国内游戏媒体的过去和现状,我打算引用两位前辈的看法和经历进行说明。他们是《大众软件》杂志记者组组长 汪铁(生铁)和前《游戏基地》执行主编、GameSpot中文站副主编 于浩淼(5158),我有幸从他们的读者成长为他们的同事和同行,希望能借这篇专题的机会分享他们对于国内游戏媒体产业的观察,记录和评价,在这里感谢两位前辈的支持。如果其他同行有兴趣就这一主题畅所欲言,请发邮件至笔者邮箱zhangfan@joynews.cn,我会陆续将内容更新至此部分。

生铁 1、你认为游戏媒体和游戏厂商关系的理想状态应该是怎样的?

我只在一家业内纸媒干过。我觉得游戏媒体的理想状态是……想来想去,我觉得媒体还是得比厂商牛逼,两个人关系才能处得好。早年,纸媒基本垄断信息流,所以,厂商都来哈着。一个明智的编辑部主任,既考虑和厂商的关系,又要有一说一,该批评就批评,这不是不能办到的。事实上,我觉得,让该挨骂的厂商挨骂,让该死掉的企业死掉,这对于消费者而言,也不是坏事。这就是理想状态。但即使是在最最理想的情况下,也不是所有的媒体都能和厂商有理想的状态,只是几家媒体而已。

当然,媒体过于膨胀,也会变混蛋。但吾未见有媒体之牛逼大于厂商之牛逼者也。

2、现实中你所认识到的媒体与厂商的关系又是怎样的?

现实?要看现实怎么定义。我在这个行业做了10年,这10年都是现实。现实就是,曾经,媒体同仁听对方鞠九十度躬说自己是“盛大”的,都面面相觑,一见对方媒介,对方就讪笑着说:怎么样,再采访我们陈总一次吧(感觉这公司老总就是一热爱表演骑单车敲锣但没人来看的猴子,每天就盼着媒体采访)?这种关系也可以变成——人家在大会堂开发布会,忘了叫你了,你还得上赶着过去旁听。我觉得这都是很正常的关系。我没有讽刺这其中任何一种关系的意思。

3、媒体从业人员个人应当如何处理与媒体的关系(比如厂商送礼和车马费这种事)?

媒体人员应该如何处理与媒体的关系,这个我作为一个小小的个体,无法回答。但我认为,起码的一点良心要有,一点自尊要有。媒体记者里,混子无赖太多,见几个小钱就眼发光,我见太多了。记者毕竟还是一个信息的传递员,你不能彻底成了一个厂商的吹鼓手。人家办丧事你就披麻戴孝给人吹喇叭,人家办喜事你就敲锣打鼓,最后就为人家赏你那顿午饭。

但另一方面,也要根据情况,具体处理。车马费、厂商送礼这种事,真不是单方面的责任,是有个社会大背景在里面的。我就说我自己当年是怎么处理这事的吧。当初我刚干媒体,厂商提出,我写了采访,要给钱,我去问主编,主编说,钱是坚决不能收的,严格禁止(后来我不仅自己严守此规则,对本部门的新人也如是要求)。后来,开发布会,人家给车马费(最初是100到200,后来是300。这个数十年没怎么变,个别时候是500)。我回来又问主编。主编说,车马费的话,毕竟你也跑了一趟,就拿着吧,但记得稿子要给人家上。

当时,杂志做得顺风顺水,每天编辑部和广告部都练太极推手——广告部要求多安排点说厂商好话的文章,编辑部说要安排符合读者要求的文章(符合读者要求,好听吧?但读者喜欢的,基本都是厂商讨厌的)。广告部是给杂志挣钱的部门,挣不来钱你们编辑下月就没工资发(实际是不可能的,嘻嘻);而编辑部呢,强调如果杂志失去了读者,也就失去了生命之源,杂志都倒了你广告部还挣个P钱。都有道理!都不容易。但这个状态,我觉得特别健康。而且,杂志里留了个专门安排厂商新闻的栏目,专门用作与厂商沟通。就是说,你也不能完全和厂商没有互动,冰冷似铁。你有这么个栏目可以安排点厂商新闻,但是其他的栏目该骂还得骂。

4、谈谈这些年来自己与厂商接触经历中印象比较深的几件事

印象最深的是,因为我安排的一个稿子指出了厂商的缺点,厂商不满意,媒介给我打电话,说得苦口婆心、淳淳善诱、将心比心。挂了电话,我正好去广告部办事,结果还是这个媒介女同志扭过头就给我们广告部的同仁打电话——说的还是我那个稿子的事,我靠。简直变了个人,凶得一塌糊涂,威胁我们广告部的同事。这个事印象很深。

第二件事,盛大的原始积累期很孙子,但盛大又确实开创了一些行业规则。盛大是第一家邀请外地媒体当天打飞机过上海去报道紧急事件的游戏企业。

还有什么印象深的呢?就是公司的媒介也不容易。很多小女生担任这个职务。有时媒体编辑记者也有烦了的时候,对她们没什么好态度,她们也只能忍着,为了工作嘛。

5、国外游戏媒体与国内游戏媒体在运作原理、规则、水准方面的差异

先说运作原理。这个问题,我是个土豹子,基本了解不多。我只知道,运作的规矩、手段、方式,全是人家原创的,我们只是跟进(完全不能理解,一个到小学六年级恨不得还只做10以内加减法的西方国家,人长大了怎么那么牛逼,为什么我们这个盛产长一脸痤疮的奥数冠军的国度,却什么都要学西方)。而且,人家强不只在创意和对杂志栏目架构的设计上,人家的单兵作战能力也强。换句话说,人家的记者、编辑的整体素质要高、专业素质要好。GAMESPOT当初不那么烂的时候,它有个主笔叫GRIEG,全名忘了。每周写吐槽的短评,我经常给我的记者们看,让他们学习。

我还是想说,这是个大背景的差距,不是单纯一个媒体的对比。人家是猎犬就养成专业的猎犬,搞田径的——说错了——是搞赛跑的狗就专门是赛跑的,观赏犬是观赏犬,都是专门的,血统纯,有家谱的。我们这边,全是京巴儿,囫囵吞枣,也闹不清是什么种的,毛说白也不是纯白,说灰的你还真不能说是灰的,反正都会作揖、打滚、奥数、抬个爪子什么的。走正步时找一码溜的个头也容易,都是京巴儿呗,杂拌儿凑不用挑。

规则,都差不多,IGN也拿黑钱,说软话。吃人嘴短。这一点上全世界的狗都差不多(对不起,我又拿人类污蔑忠实的犬类了)。

水准,前面说了,是个大层面的问题。水准就是眼光。眼光的背后,拼的是素质。这一说素质就要命了,家长首先三观要正。其次你从幼儿园到大学的老师,不能80%都是变态、家庭妇女和神经病。我就说到这儿,你就觉得难了吧?很难。不是一天的事。好在,现在不仅平媒都倒了,美国《新闻周刊》决定不出纸刊了,游戏业内的PLAYSTATION杂志也停刊了——大家都局限在平媒网媒的探讨上,殊不知,这不过是传统媒体的整体死亡。所谓的四大门户,这个称谓早晚也完蛋。世界是微博的(暂时的)——小道消息和手机摄像功能万岁!

5158 1、你认为游戏媒体和游戏厂商关系的理想状态是怎样的?

媒体与厂商的关系,在以前我曾经与朋友们交流过许多,但实际上大部分情况还是以现实可行性的基础下做一些理想化的畅想。作为一个长时间在媒体第一线、而且是直接与厂商接口的编辑;又作为一个长时间关注海外媒体和海外市场,同时又以国内游戏市场为主要工作内容的编辑兼职记者;再加上如今刚刚转行做厂商负责与媒体接口,如今以完全理想化的状态来谈媒体与厂商的理想关系,难免变得更加纠结。但既然我已经不做媒体了,或许在思维上的现实可行性束缚会少一些,也算是难得一次自由的理想化。

游戏媒体与厂商各自握有不同的资源,而且又都是对方所需要的资源,所以他们会联系在一起。在理想状态下,媒体在玩家资源方面占有绝对优势,厂商必须通过游戏媒体来让自己的产品获得关注,游戏媒体则需要从厂商那里获得信息来满足玩家对新游戏的资讯诉求。那么,这种来自于资源互通有无、互相依存的关系,其最理想化的状态便应该是媒体从厂商顺畅的获得厂商乐意公布的游戏素材,厂商把素材给到媒体但是不做任何干涉。双方在内容呈现方面不存在任何利益关系,编辑与媒介之间的关系,媒体与厂商之间的关系是绝对平等的。你可以不给我信息,我也可以拿到信息不给你发布。媒体的行事方式是获得他们想要的素材,以符合自身读者需求的方式呈现给读者;厂商的行事方式是把自己的游戏做好,按照自己的宣传节奏把素材给到媒体,以产品品质和素材质量换取曝光。

但现实是残酷的,其实理想状态下的任何一点在中国都不存在,编辑不具备独立性,厂商与媒体也绝对是不对等的,各种利益关系纠缠在一起,一切都乱作一团。大部分西方世界国家对于媒体有着这么一个简单的规矩,媒体利用属于全部民众的资源提供服务,虽然通过广告费来盈利,但广告比重所能占据的容量都有一个限制,绝对不可以超过(大致在10%)。这其实就是一种在现实条件下的理想化模式,以量化的手段增加了甲方的寻租成本,提升了乙方独立性的抵抗能力,但是理想在中国游戏市场确实是从来都不有过的存在。

2、现实中你所认识到的媒体与厂商的关系又是怎样的?

现实中,说到底这个市场的基础与价值都是游戏厂商制作的游戏所创造的,是玩家支付的人民币实现的,媒体只是一个两面都要收钱而且主要靠从厂商那里收钱的信息渠道。从利益关系来说,玩家是厂商的大爷,厂商是媒体的大爷,媒体原本从信息角度应该是对玩家具备很强的影响力。但这世上最难的事情之一就是求人办事,何况是求别人给你钱,其结果就是为了广告费主动放弃了自己的权威与影响力。对于厂商和媒体来说,两者与用户之间的关系上是存在高度统一性的,他们都可以引导用户、影响用户,同时也绝对不能背离用户。不管厂商拿多么烂的游戏欺骗玩家,但至少提供了让玩家付费的动力,从这个角度来看,厂商是没有背离属于他的用户的(虽然这种不背离可能导致大量理性用户流失),但是游戏媒体为了广告收益而做出的讨好厂商的行为,则是很彻底的背离了他们的用户。如果一个媒体不能向他的读者提供有价值的信息,那么这个媒体就失去了发展的基础,最终也只能变成厂商的附庸。

现实世界中,媒体与厂商的关系其实也不是这么的赤裸和简单,虽然赤裸的丑闻确实很常见到,还时不时有不要脸的媒体以透支用户信任和品牌美誉度的方式摆虚假姿态,为自己和利益伙伴谋取好处。简单说,厂商可以轻松的欺压媒体的销售,媒体的销售可以说服老板一同欺压编辑,但对于强势的几个媒体来说,厂商是断然不敢欺压他们的编辑的,甚至说就算只是很小的没什么影响力的媒体,厂商对其编辑也都是很客气的。这其实就是一个求人办事的逻辑关系,但因为一切都是利益至上,而没有什么正义的朋友、梦想的追求等理想主义色彩的媒体抱负融在里面,其最终的结果就是媒体自己放弃了自己最有利的武器,投入了厂商的怀抱。最终获利的其实也只是媒体和厂商的高层与领导们,底层员工和玩家其实都是受害者。

3、媒体从业人员个人应当如何处理与媒体的关系(比如厂商送礼和车马费这种事)?

理论上,理想状态应该是媒体从业者与厂商是不存在真正的利益关系的,比如逢年过节的小礼物、车马费乃至出差的差旅费,都应该是拒绝的,只有如此才可能保持真正的媒体独立性。拿人手短这是一个普遍存在的现象,拿了别人的钱反而再去骂人家,不说面子上过不去,还可能滋生更加糟糕的诈骗行为。编辑去“求”厂商的时候理论上只有一个情况,就是想办法比别人更早更多的获取牛逼游戏的素材。

不过理论归理论,实际上单纯的厂商送礼和车马费在东方文化圈是无法拒绝的,另外一方面游戏媒体编辑大部分真的是穷如狗,车马费有的媒体是上交然后作为集体费用使用,就算是自己拿走其实也就是补充下家用多吃顿肉的档次。考虑到合作关系,有没有车马费,有没有礼物,去了发布会该报的一样要报,这是一个基本的职业素养问题,而且发布会本身的内容,一般来说也是这个行业里价值比较高、软文程度比较低,是真的有料的内容,其实并非是一个难处理、容易出问题的地方。再者,对于大部分媒体的编辑,去一趟发布会或者出一次差,并不意味着可以少干其他的活,这些大部分情况下都是在现有工作上追加的新工作,厂商自己也知道大部分情况下这些是在给编辑增加工作量,这些东西其实也有着舒缓编辑加班悲观情绪的作用。

如果单纯的是车马费、过节时期的小礼物、采访费这些利益关系,其实对于媒体公正度的影响并不会太大,厂商这些行为出发点只是为了让双方的关系更融洽,对于成熟的市场团队来说是不会期待通过这三种利益付出从媒体获得真正的好处的。另外车马费与采访费直接意味着媒体获得新闻素材,可以加工出什么样的新闻,其实自身是具备可控性的,如果单纯是拿了钱发个新闻稿、采访通稿了事,这是另外一个关于编辑素质和工作强度的话题了。

真正危害媒体公正度的不是车马费这类台面上面的事情,而是编辑与厂商和营销团队关于资源的私下交易,贩卖媒体资源谋取私利的行为,已经因为大广告主强迫销售压制内容团队,输出大量低素质素材、可以美化劣质游戏的行为。这些,一个是利益分配和职业道德的问题,一个是个体从业者无法改变的问题,其实在这个大环境下找不到什么有效的解决办法。

4、谈谈这些年来自己与厂商接触经历中印象比较深的几件事

负面信息说的太多,一般的糟糕体验我也留不下印象转头就忘,印象较深的事情说点儿带有正能量的。当年九城的一个软妹子,也是我现在的好朋友,当年我最忙的时候一个月负责三本月刊,几乎每天都加班到半夜,以至于很多人都在加班的时候找我来寻求安慰,这位软妹子是唯一一个几乎天天都能“很巧的也在加班”的人,而她给我的软文,抛开内容质量不谈,图片是美化处理过的,规格是适合平面出版的,在文本里的标好露出位置的,而软文是经过多次校对不存在错别字与语法错误的。虽然实际使用时还是会做一些调整,但是至少体现了专业的、对产品负责的态度,这种态度实际上今天也很少有人可以做到。

另外一件事的当事人,如今已经是我的同事了,一个很可爱的姑娘。有一次配合的活动出现了问题,负责执行的公关公司接口人可能是对信息有一些误解,某个事项找错了确认人,那个姑娘把所有相关的人拉进了一个聊天组,很客气地向我们问了一下媒体这边的实际情况,然后立刻以十分凶狠的口气训斥公关公司的接口人。就我个人的工作体验来说,厂商市场层面的执行工作是十分琐碎的,越琐碎的工作就越容易让人烦躁,烦躁了以后终归是要找一个发泄口的。

最后是采访智冠董事长王俊博,这是我做过的所有的采访中最开心的一次。首先,他是台湾厂商的老板,没有大陆厂商的那些毛病;其次,他是中国人,以母语沟通无论如何都比采访洋人顺畅。其实每年产业年会、ChinaJoy高峰论坛,只要有他参加,最好听的演讲一定是他那十分钟。而以游戏媒体的身份采访老王,恐怕是华语游戏圈里最理想的采访过程了,没有架子,讲话诚恳,更不兜圈子,也不会强迫你比着固定的采访提纲问问题,按照在外国媒体上看到采访模式来就可以了,想问什么问什么。

5、国外游戏媒体与国内游戏媒体在运作原理、规则、水准方面的差异

我没有实际参观过国外媒体的工作环境,也没听国外同行介绍过他们的经验,更没在国外媒体工作过。但以我在GameSpot China工作时获得的些许信息和在TGS新闻中心实际看到的情况,简单说几个情况。

首先是独立性,美国媒体在车马费、差旅费方面是保持了与厂商的绝对独立性的,既然是我媒体要去做内容,那么成本就是媒体来出。但是像微软发布会会后一人一台机器这种情况,大家又都是接受的,这种级别的感谢并不会影响到媒体公正性。实际上因为国外厂商很有节操,如果微软当时搞了一个很糟糕的发布会,他们也不好意思把机器送给媒体。

其次说一下版权意识,国外媒体是几乎不存在盗图的情况的,厂商会在自己的服务器上发布PRESS KIT,这些新闻媒体都可以获取到,资源存在一个均等性的基础。当然也会因为宣传以及合作的需要给个别媒体独家内容,但是A媒体看到B媒体的东西想报道的话,一般是重新组织一段语言甚至加入一些自己的看法,然后著名来自B媒体并附上B媒体相关新闻的链接。日本市场上由于《FAMI通》常年的健康积累,虽然是全球没落的平面媒体,但仍然具备着比其他日本网媒都强的读者影响力,所以一般情况下最新的素材都是先给《FAMI通》做周刊,杂志上市以后网媒才能拿到相关的素材。或者说是重要消息首爆给《FAMI通》(也有可能是其他媒体),然后此后的前瞻性素材给杂志和给网站的内容有所区别。对于海外游戏网媒来说,虽然不同国家存在一些差异,但大部分情况下拿到的素材是一样的,而且都是基本素材,最终成文到底如何全看媒体编辑自身的文笔和对游戏的理解。

最后,抛开编辑个人能力和工作环境上的差异,国内做电视游戏和掌机的编辑,剔除复制粘贴行为以后,跟国外的同行工作内容与方式差别并不大,这也是得益于跟厂商没有强烈的利益关系。 |

俯瞰风景

图中的人物是Geoff Keighley,他通常被描述为行业领军人物,一位游戏专家,他是全世界游戏媒体人中最杰出的代表。如今他坐在一张摆满零食的桌子旁边,并将在我们记忆中永远保持这个形象。

痛觉残留

游戏媒体会欺骗玩家,并且会解雇那些只肯说良心话的员工,甚至还禁止他们揭露真相——2007年底,前GameSpot编辑部主任Jeff Gerstmann的遭遇让大量玩家意识到自己可能会被卷入到怎样的骗局之中

矛盾螺旋

长久以来,游戏媒体一直迷失于讨好厂商与服务玩家的夹缝之中,倘若以“受到尊重”为这一行业存在的合格标准,那么几乎没有哪家游戏媒体敢说自己登上了这座冰山露出水面的那一角。

忘却录音

英国游戏杂志Amiga Power曾在1995年9月挺身而出,毫无保留地揭露整个游戏评论行业心照不宣的潜规则。这些前辈不肯也不曾被这个行业扭曲,他们将游戏媒体最光辉的形象坚持到了最后一刻。

未来福音

游戏媒体正在输掉这场战争,它服务的对象已经成为了自己最致命的对手。它既没有得到厂商的尊重,也没有得到玩家的认同,它的作为和不作为共同将自己推入了绝境之中。

伽蓝之洞

中国的游戏媒体几乎是与欧美游戏媒体完全平行的,由于在这片缺乏标准的迷雾中尚不存在一个伟光正的参照物,很难说我们之间有着高下之分或正误之别——我们只是“不同”,仅此而已……